乡风入心田 沃土自生金

每到正月,珪后村追远堂都会举行“三新点灯”活动。

省级非遗民俗三公下水操表演

“7080宣讲队”开展防范非法集资主题宣讲活动。

幸福食堂里,志愿者为老人服务。

老人在幸福食堂就餐。

一幅城乡融合的图景在长泰这片土地上徐徐展开。

“风俗者,天下之大事也。”乡风文明是乡村振兴战略的重要组成部分。今年中央一号文件提出,要进一步加强新时代农村精神文明建设,强化思想政治引领,实施文明乡风建设工程,推动党的创新理论更加深入人心、社会主义核心价值观广泛践行。

乡风文明是指农民群众的思想、文化、道德水平不断提高,在农村形成崇尚文明、崇尚科学的社会风气,农村的教育、文化、卫生、体育等事业发展逐步适应农民生活水平不断提高的需求。

漳州市长泰区作为千年古邑、状元故里,民风质朴、人文荟萃。近年来,长泰区深入贯彻落实习近平总书记关于文明乡风建设的重要指示精神,紧扣“1658”强区工程战略,将文明乡风建设作为城乡治理的重要内容,系统谋划推进文明乡风建设工程,大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,积极构建“精神共富”新格局,为全力打造区域协调和城乡融合的共同富裕“长泰样板”注入强大而又持久的精神动力。

古厝薪传

一方水土养一方人,农村地区承载着历史悠久的中华农耕文明,也是中华优秀传统文化的根脉所在,区域的乡风文明,不仅关乎着农村社会自生,更是社会精神文明建设的体现。

一个区域文化的传承,在村落中有着很好的展现。

“红砖白石双坡曲,石雕木雕双合璧。”从高处俯瞰,错落有致的闽南古厝、古宅、古井,组成了长泰区岩溪镇珪后村的风貌。珪后村有着1000多年的历史,唐庙宋祠明堡,以及清代和民国的古民居都能在珪后得以一观,故而,这里又被称为“闽南历史文化大观园”。

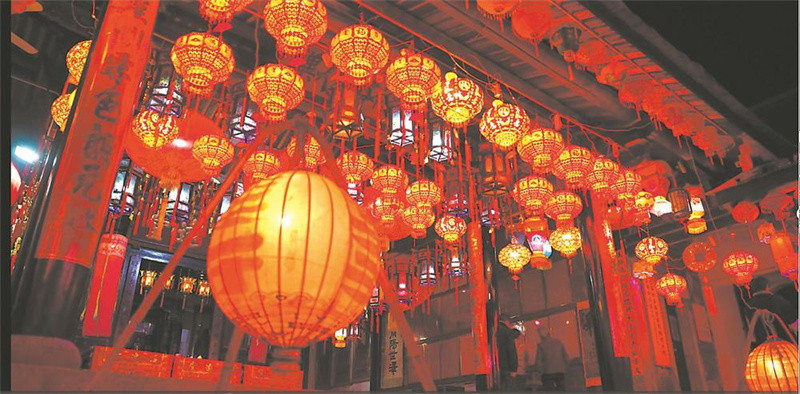

除了古建筑,珪后村绵延传承的民俗文化,也颇具特色。走进珪后村追远堂,抬头看去,红色的灯盏布满屋梁。十三点灯起,十五上元瞑。每年正月十三到正月十七,来自珪后、珪前、锦鳞、田头、湖珠等5个村庄的族人都会聚集于祖祠,开展“三新点灯”活动。

何为“三新点灯”?是“新公”“新婚”“新才”灯,即为家里当年添丁,当了爷爷的人;当年结婚的夫妇;以及当年考上本科、研究生、博士的新生,都会到家庙点灯,告慰祖先、激励后人。

“以前的传统,家里只有生男孙才能点‘新公’灯,在新时代,我们倡导男女平等的观念,就在2000年将这项规定去除,改为生男孩女孩都能来点灯。”珪后村党委书记叶艺钢说。

就像“三新点灯”的“更新”一样,珪后的民俗文化,在传承中不断融入新时代的印记。

珪后村更具代表性的民俗祭祀活动,还有省级非遗“三公下水操”,每年农历正月十七,社员们抬着“三公爷”踏过烧得正旺的炭火,跳下普济岩前面的池塘。神轿在水中左右摇晃,模拟风浪,岸上的人们助威呐喊,场面极为壮观。

而与其他民俗不同的是,珪后的“三公”祭祀的是民族英雄“宋末三杰”文天祥、张世杰、陆秀夫,村民们通过一年一度的“下水操”,再现了“三公”忠、义、勇的民族气概和爱国精神,激励一代又一代后人。

乡风文明建设,需要优秀传统文化的滋养,更要发挥好先进文化的引领作用。进入新时代,传统文化与红色资源如何并轨?

珪后村的田间党校,是开展各项学习的有力阵地,通过整合红军入泰史实以及珪后村全国劳模、老党员初心故事等红色文化资源,以沉浸式的图文展板、短视频、微党课、现场讲解等形式,在这里开展理论宣讲、政策宣传、文化活动。

“要用更有‘仪式感’、更具体的方式来传承好家风、好传统,让乡亲们更有获得感。”全国先进工作者叶高发对家乡珪后的乡风文明建设工作很有体会,好的乡风能够润物无声,给人向上向善的力量,从而代代相传。在珪后村,共涌现了2个全国劳模、1个全国先进工作者。

破壁聚心

乡风文明建设归根结底还是要落实到具体的人与事,因此必须以人为本,走进百姓的需求中。

来到长泰区林墩办事处林溪村村口,一眼看去,两座形制相当的祖厝并排而立,祖厝对面则建造了两个戏台,互不相让。在同一个地方,为什么要建造两座祖厝、两个戏台?

林溪村有着800多年的历史,曾以经营烟丝而声名远扬,在此生产的鹿牌烟丝通过海上丝绸之路走向海外。村里的村民大部分都姓林,由泉州安溪迁徙至此。上林与下林两个宗族本为堂兄弟,却因为历史的误会,导致宗族之间不睦,在长泰县志里记载,1800年,双方还发生过大规模的械斗。

“虽然两座祖厝挨在一起,但是中间用3米高的条石隔开,两个宗族以前是禁止通婚的。”村里老人回忆,以前每年农历九月初三,两个宗族之间还会互相斗戏,唱“对台戏”,看谁请的戏班子好,谁的观众多,谁供奉祭祀用的猪、牛、羊更大,这一斗就要斗到春节,因为斗气带来的铺张浪费、盲目攀比之风很严重,矛盾纠纷不断,下林还特地将旱厕建在上林祖厝的大门边。

2019年,村党委对上下林祖厝开展移风易俗环境整治工作,需要拆除两座祖厝之间的隔墙。下林的祖厝场所比较小,人口多,拆墙对他们来说是好事,思想工作容易做通;而上林场所较大,若墙打通后,公厕将建在上林村民集资建的附属楼边,房子要被上下林公用,上林理事会对此十分抵触。

为了化解上林与下林之间的矛盾,村里先后做通上下林理事会的思想工作,通过理事会、党员带动,挨家挨户进行宣传,走访了上下林群众2000多户次,先后召开3场户主大会。最终,在2019年化解了上林与下林之间200来年的矛盾,将祖厝之间的隔墙与旱厕拆除,并种下了连心树。

“吉日维好,慎终追远……和睦为本,永言思戒。”竖立于村口榕树下的同心碑记,是两家冰释前嫌、重修旧好的证明。

习近平总书记指出,乡村振兴既要“塑形”,也要“铸魂”。林溪村的转变,归根结底在于人的转变,那道拆除了的隔墙,也打通了双方的“心墙”。如今,每年九月初三,上林与下林不再唱对台戏,而是唱起了“同台戏”。

一通百通,消除隔阂之后,林溪村的发展走上了“快车道”。近年来,该村先后获评全国文明村、全国美丽休闲乡村、中国传统村落、全国乡村治理示范村等。

善治暖乡

亲近乡亲,就要想村民之所想,切实看到村民的需求。

“开饭咯!”锅盖掀起,饭香弥漫。村里的老人们围桌而坐,边吃边聊,相互之间十分熟络。每天中午,林溪村的幸福食堂都会为老人准备好饭菜,菜色并不昂贵,却胜在干净新鲜,唯一的特殊之处在于,饭菜都是免费供应给村里的老人,免去他们自己下厨的不便。

这个专属于老人的食堂,在村里已经开了4年之久。除了春节假期停办半个月,其余时间风雨无阻,每天都会开放。

“我和爱人都在镇上工作,中午休息时间比较短,再赶回来做饭来不及,现在我妈中午都和邻居一起到幸福食堂吃,我们也比较放心。”和林女士一样,目前村里很多年轻人都外出务工,无暇顾及家里老人的饮食起居,老人自己生火下厨也难免有风险。

“村里的五保户、60周岁以上特困户老人以及70周岁以上的村民,只要符合条件,都可以前来就餐。”林溪村党委书记林国发说,同时,因为是针对老年群体,在菜色上都会有所侧重,选取清淡、软糯的饭菜,兼顾荤素营养搭配,一周七天的菜色都不重样。自开办以来,村里的200多位老人每天都会过来就餐。

有可口的饭菜、周到的服务,记者不禁产生了疑问,运营幸福食堂需要的材料、人工成本要多少?这些钱从哪里来?如何维持长期的运转?

林国发给记者算了一笔账,每人每餐的费用大约在4.5元,一年的总支出在30万元左右。村里采用了“村集体+民政补贴+社会众筹”的三级输血模式,来保障食堂的长期供应。其中,民政部门承担三分之一的老人餐费补贴,由村集体来主导日常运营与管护。此外,林溪村发动企业家、在外贤达人士等社会力量筹集了超300万元的资金,并组建一支60余人的志愿者队伍,来参与幸福院的日常管理和服务工作,为老人提供陪伴、秩序维护等支持。

文明乡风,在一粥一饭里有了更生动的体现。

“家风正、民风好,村民素质要提高,民俗民意相兼顾,移风易俗大倡导。”村里戏台旁,快板声响,朗朗上口的方言快板表演,引来了村民的掌声。表演者是林溪村“7080宣讲队”,这支由平均年龄超70岁的老党员组成的队伍,把党的好政策、好方针用更接地气、更通俗易懂的方式唱给村里人听。

“如今村里的矛盾少了、烦恼少了,大家的生活慢慢变好,我们也希望能够发挥余热,为村里做一些力所能及的事。”宣讲队的队长林敬中今年75岁,是一名退休教师,从2011年至今,已经编写了上百篇快板作品,到各地展演。

“文明乡风建设,最终落点在人,让群众转变思想观念,从站着看,到主动干,变成建设和美乡村的‘主人翁’,带来‘文明之花’的常开常盛。”长泰区委文明办副主任张俊兴告诉记者,“我的乡村我做主”系列活动正在长泰持续火热开展当中,截至目前全区已开办幸福食堂、农村幸福院、“四点半”活动室、生命公园等公益项目及服务载体203个,共建和谐家园、共育富民产业、共庆民俗活动、同办体育比赛、同做公益服务、同护公共设施、同创清洁环境等“三共四同”集体性活动,已成为长泰人民群众的新时尚。(报业集团记者 杨凌怡 通讯员 郑晓梅 文/图)

记者手记

好乡民塑造好乡村

行走在长泰的乡村,在大多数的村民身上,看到的是对家乡的眷恋和自豪。无论是宣讲队长林敬中为宣讲创作自学电脑,戴着老花镜用“一指禅”笨拙地打字;还是志愿者不惧烈日,每天到幸福食堂值班服务老人,他们都对乡村有着强烈的“主人翁”意识,这是乡风文明建设成果的生动体现。

在很长一段时间里,一些农村地区高价彩礼、大操大办、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习,扭曲了农村社会的价值观。故而,实施文明乡风建设工程是解决乡村思想文化领域重点、难点问题的迫切需要。

“通过村里举办这些活动,把乡风文明的‘种子’种到群众心坎里。”叶高发说,在他看来,乡风文明建设不是一朝一夕,而需要润物无声、长久为功。

在珪后村举办的重阳活动,表演所需的演员、志愿者都由村民担任,让村民“登台唱戏”增加参与感、获得感;活动中,还让村里的孩子给老人送长寿面,让孝老爱亲的家风一代代传扬下去。在林溪村,破除了上下林矛盾隔阂,消弭了攀比之风后,双方都将省下来的钱用作幸福食堂的运营资金,推动乡村社会风气和精神风貌不断向好。

乡风不是空中楼阁,而要呼应“小需求”的温情。长泰区出台《“乡风文明积分制”实施方案》,推行“文明积分制”,对村民参加志愿服务、遵守村规民约、弘扬传统美德、参与乡村治理等进行积分量化,并将积分与精神激励、物质奖励相结合,让群众从“旁观者”变为“主动参与者”,至目前,已兑换积分100万余分,受益群众达9万余人次,将文明软约束转化为惠民硬支撑。

这些带着烟火气的举措,让乡风文明的理念浸润到每一寸土地。当文明深扎乡土,古厝便不惧风雨,田畴自会生金。(报业集团记者 杨凌怡)

扫码关注中国福建微信

扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP

闽政通APP

闽公网安备:35000899002

闽公网安备:35000899002