城隍庙前牵情线 后溪村里筑梦台

两岸青年在后溪村的两岸婚俗体验馆体验传统习俗。

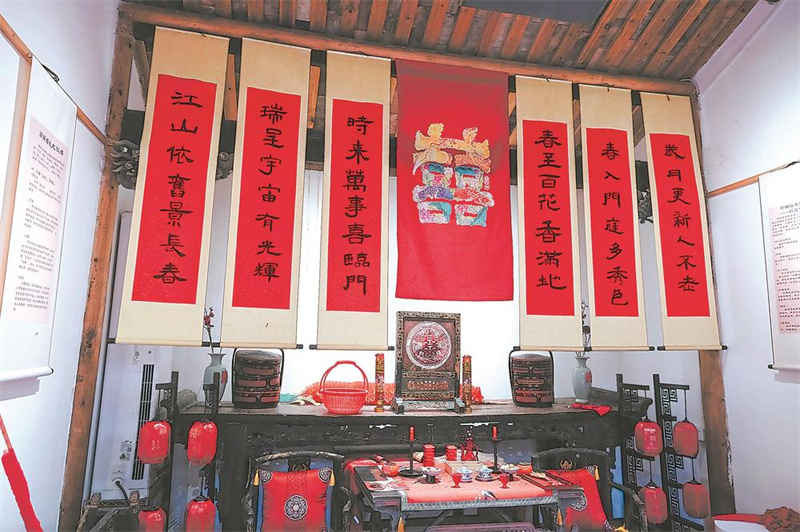

后溪村里的婚俗体验馆

走进厦门市集美区后溪村,首先映入眼帘的是始建于清康熙年间的霞城城隍庙,它是台北大稻埕霞海城隍庙及诸多台湾城隍庙的祖庙,后溪与台湾从此结缘。如今,沿着村道一路西行,一栋栋颇具年代感的古建筑里,是一群群台湾青年的身影,他们围绕乡建乡创的主题,创设黑猫两岸青年文旅基地(以下简称“黑猫文旅基地”),助力乡村振兴,走出了一条不一样的“双创”之路。

“月老”成IP 两岸牵红线

月老信箱,为你解答爱情里的困惑;月老擂台,身穿古装的“月下老人”帮你现场配对牵红线;月老“囍市集”,带你感受精美的文创商品,品尝地道的闽台美食;市民和游客还可以逛一逛月老广场里的两岸婚俗体验馆,体验中华传统婚俗的魅力……

一年一度的两岸特色庙会,在夏至时节如约而至。这场由黑猫文旅基地举办的活动,吸引了300多名两岸青年参与。这一依托霞城城隍庙举办的庙会习俗,已入选第七批省级非物质文化遗产名录。

作为黑猫文旅基地的运营人,台青吴炳璋、余奕萱在现场忙碌,为参加活动的两岸青年引路、介绍、拍照。后溪村的月老文化,在他们的运营下,已成为远近闻名的热门IP。

月老文化的灵感起源于村口的霞城城隍庙。康熙元年(1662年),镇守福建同安等地的施琅将军在建造后溪城时,修建了这座霞城城隍庙,除了主祀城隍爷外,还旁祀月下老人等神明;道光元年(1821年),同安人陈金绒奉请霞城城隍庙城隍金身渡台,并于1859年在台北大稻埕建造霞海城隍庙,那里同样陪祀着月下老人,被岛内民众称作“月老庙”。

“在台湾,霞海城隍庙香火鼎盛,许多年轻人会随身携带红线,前去求取姻缘。”吴炳璋告诉记者,乡建乡创最重要的是挖掘在地文化特色,两岸城隍一脉相承,为此他们将台湾霞海城隍庙的月老文化引回后溪,利用霞城城隍庙前的空地,打造了一个月老广场,通过举办两岸特色庙会、青年联谊活动等,至今已促成50多对两岸青年牵手交往。

“在‘月老’的牵线下,我们也走到了一起。”吴炳璋与余奕萱,一个是台南小伙,一个是台北姑娘。为了宣传后溪村的月老文化,他们一起拍摄影片,一起策划活动,在朝夕相处中逐渐相知相爱。

他们的“伯乐”则是一对“海峡组合”,厦门聚融壹家台湾青年双创基地(以下简称“聚融壹家基地”)的创办人刘柏萱与左星星夫妇。

2016年,刘柏萱、左星星抓住大陆“双创”热潮,成立了聚融壹家基地,主要为在厦台青打造一个创新创业的孵化空间,至今该基地已入驻150多家台企和台青团队。

最初,吴炳璋、余奕萱是聚融壹家基地的创业台青。2022年,刘柏萱、左星星瞄准闽台乡建乡创合作模式的发展机遇,在后溪村孵化了黑猫文旅基地,交由吴炳璋、余奕萱运营,逐渐吸引了越来越多台青进驻。

活化老建筑 筑巢引凤来

“阿嬷对我讲,往海的那边去,有座城隍庙,我的根在那里……青年梦振家乡,青年眼中烬星光,砥砺前行啊,不负好时光……”一曲《城内之歌》,是台青赖淑珍为后溪村写的歌曲。

赖淑珍是第一批入驻后溪村的台青之一。她向黑猫文旅基地租下了一处经过改造的老屋,并将它打造成集交流、创作、教学于一体的“黑猫树屋青年驿站”,它既是赖淑珍创作歌曲的“心灵驿站”,也为两岸青年交流提供了空间。“在这里,我与村民同吃同住,他们对我很热情,让我感受到家的温暖,这也是我创作的动力和源泉。”赖淑珍说。

无独有偶。台青王圣棻在距离霞城城隍庙不到300米的一座闽南老屋里,开了一家闽台特色料理店。8年前,他从台湾高雄来到集美创业,而后入驻后溪,将三杯鸡、姜母鸭等地道台湾美食带到这里,迅速成为当地的网红餐厅。

在离这家餐饮店不远处,是台青陈怡君的另一座古厝,里面展示、售卖的是这位台湾姑娘自己研发的文创产品。作为一名心理咨询师,2020年,她在厦门创立了一个情绪香氛品牌,以心理学为基础,通过设计出香薰蜡烛、无火香薰、空间喷雾、精油香水等不同的香薰产品,来疗愈人们的内心。

……

漫步在后溪村,这座古城散落着50多处具有年代感的老建筑,或是传统的红砖古厝,或是闽南洋楼。“我们租下部分老建筑,秉持‘新旧共生’的理念进行微改造,既保留了原本的建筑特色,也融入了现代设计理念。然后,把它们交给台青打理。”吴炳璋告诉记者,这种筑巢引凤的方式已吸引了30多家台湾团队40多人入驻,涉及餐饮、文创、教育、电商、新媒体等行业。

“其实,黑猫文旅基地就是一个以乡村为舞台的众创空间。”在左星星看来,广袤的乡村拥有更多的机会与无限的可能,台青既可以在这里发挥专长、实现梦想,也可以丰富乡村业态,助力乡村振兴,实现台青发展与乡村建设的双赢。

携手共运营 融在“研学村”

走村入户,了解后溪村的历史;进台青古厝,探访闽台乡建乡创的故事;动手DIY,跟着村里的阿嬷,一起制作凤梨酥、红龟粿、薄饼等闽南美食……

暑期来临,以“行进后溪,眼望台湾”为主题的研学课程,吸引了许多两岸学子来到后溪,感受“一座庙、一个村、一群人”的两岸情缘。依托后溪村丰富的历史渊源,台青郑孟桓入驻后溪村后,将目光投向了“研学教育”赛道。“目前,我们的暑期研学课程已有不少团队预约。”郑孟桓说。

“开设文创设计、音乐创作、新媒体制作等课程,我们希望通过‘研学+’的模式,让台青有更多‘被看见’的机会,提高后溪村的知名度,盘活乡村资源,助力村民增收。”吴炳璋说。

为了推进“研学+”的运作模式,后溪村、黑猫文旅基地、有关企业合资成立了公司,对后溪村进行整村运营,通过活化古厝、培育人才、文旅赋能等形式,共同推进后溪村的“闽台研学第一村”建设。

台湾团队的到来,让村民看见了不一样的风景。“现在村里不仅变得整洁漂亮了,村子也更热闹了,家家户户的收入都增加了。”今年74岁的阿嬷陈瑞珍常在研学营里教两岸学子做美食,每天的生活过得充实又快乐,而像她这样的后溪村村民还有不少。2024年,后溪村文旅及研学产业年营业额突破100万元,带动了100多名村民在家门口就业。

“去年,后溪村被列入闽台乡建乡创合作样板村,这是对大家工作的肯定。未来,我们将把成功的经验在更多村庄推广。”吴炳璋告诉记者,目前黑猫文旅基地已经承接了同安田洋村等村落的乡建乡创项目,下一步将通过打造“一村一特色”,开展整村运营,让更多村庄成为台青创新创业的乐土。(记者 吴洪 文/图)

扫码关注中国福建微信

扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP

闽政通APP

闽公网安备:35000899002

闽公网安备:35000899002