劈波斩浪 逐梦星辰

——聚焦“新时代十年成果展”

13日,福州港马尾青州作业区,学生们走进“雪龙”号科考船的驾驶室参观。记者 王毅 摄

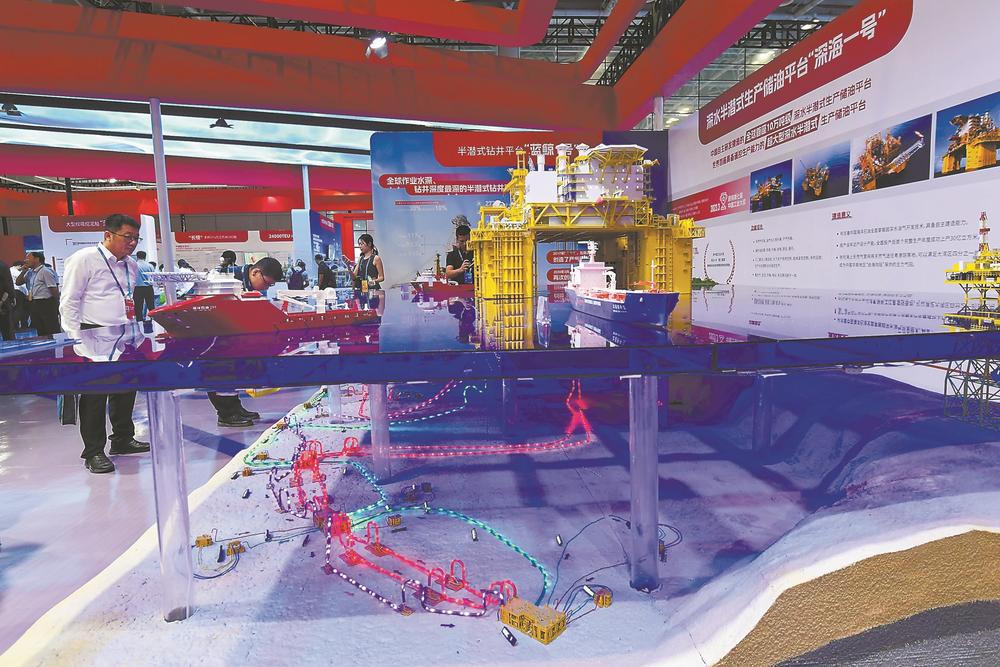

在“新时代十年成果展”的“大国重器”展区展出的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”模型 记者 游庆辉 摄

13日,福州港马尾青州作业区,学生们在“东海救115”轮上听工作人员讲解。记者 王毅 摄

习近平总书记指出,我们人类居住的这个蓝色星球,不是被海洋分割成了各个孤岛,而是被海洋连结成了命运共同体,各国人民安危与共。党的十八大以来,发展海洋经济、保护海洋生态环境、加快建设海洋强国等一系列部署,让我国海洋事业总体上进入了历史最好的发展时期。

“新时代十年成果展”是2023世界航海装备大会的重要组成部分。透过大国重器、专业学科、海洋经济、区域风采、绿色智能、展望未来等篇章,十年来,中国在航海装备领域取得的重大成果以及与世界各国携手推动蓝色经济高质量发展、海洋生态环境高水平保护的突出成就得以集中呈现。

奔赴星辰大海

9月5日,我国科考队乘坐“雪龙2”号成功抵达北极点,这也是我国科考船首次抵达北极点。

比起正停泊在福州港马尾青州作业区的极地科考船“老大哥”——“雪龙”号,“雪龙2”号的破冰能力和科考能力都更胜一筹。这是我国第一艘自主建造的极地科考破冰船,也是全球第一艘实现艏向、艉向双向破冰的极地考察破冰船。

现场工作人员介绍,双向破冰很大程度上提高了船舶在冰区的机动性,可进可退,一方面减少了被困风险,另一方面可以更好满足科考作业的需求。

此外,“雪龙2”号从船艏到船艉一共隔了9道水密的舱壁,形成10个独立隔舱,即使某一舱位破了洞,也不影响其他舱位,隔舱结构还方便货物分舱管理,降低货损率。其设计灵感,正是传承千年的非遗水密隔舱福船制造技艺。

面对广阔神秘的大海,人类的探索与发现从未停歇。

总重36吨,可载员3人,载人舱内径1.8米,海底作业时间6小时,已在中国南海、西菲律宾海盆等海域累计下潜211次……指向的是中国自主设计建造的第一艘万米级载人潜水器“奋斗者”号。

从2012年7000米级载人潜水器“蛟龙”号问世,到2020年“奋斗者”号在地球“第四极”马里亚纳海沟成功下潜到10909米,中国挺进大海深处的纪录不断刷新。

一次最大可装载24004个标准集装箱的全球最强“带货王”集装箱船“长益”号、代表着我国装备制造能力和综合科技水平的全球首艘5G邮轮“爱达·魔都”号、开启海事测绘力量迈向深远海崭新篇章的“海巡08”轮、在“一带一路”港口航道建设中发挥重要作用的大型绞吸挖泥船“天鲸号”……众多大国重器共同彰显着我国十年来关心海洋、认识海洋、经略海洋的决心和行动。

开发蓝色空间

近年来,海洋渔业装备产业的发展,引领着福建渔业从近海走向更广阔的深远海,不断壮大“福海粮仓”。

作为福建渔业挺进深远海的代表作,“闽投1号”在成果展上吸睛无数。

从现场等比例模型不难窥见这个海上巨无霸的风采。作为全国首台半潜式渔旅融合深海养殖装备,“闽投1号”总长92米、宽36米、高27米,分为水上休闲区和水下养殖区。庞大的钢构基座托起水上部分,甲板可活动面积约3000平方米,配套海景客房、海上餐厅、亲水平台、智慧渔业体验中心等设施;水下养殖水体6.2万平方米,可年产优质大黄鱼600吨。

“该平台可实现自动水文监测、水体环境监测、投喂料等,变传统经验养殖为智慧精准养殖。”福建闽投深海养殖装备租赁有限责任公司负责人说,“闽投1号”已于去年在连江县定海湾下水。自2018年启动深远海养殖平台试点以来,全省已投放深远海养殖平台18台,养殖总水体超47万立方米,均居全国首位。

全球首艘10万吨级深远海养殖工船“国信1号”、世界首座半潜式大型智能化深海养殖装备“海洋渔场一号”等一批代表世界先进水平的海渔装备,也在成果展上悉数亮相。

如何更好回馈大海的慷慨?这一命题催促人类不断拓展能力边界。

风从海上来。不久前,福建平潭海上风电场全容量并网发电,其中就有全球单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的16兆瓦海上风电机组。

与16兆瓦海上风电机组共同亮相本次成果展的,还有它的好搭档——海上风电安装平台“白鹤滩”号。这是中国起吊能力最强、作业水深最深、可变载荷最大、甲板面积最大的自升自航式一体化风电安装平台,为集中连片规模化开发深远海风电项目提供了有力支撑。

全球首座10万吨级深水半潜式生产出油平台“深海一号”、全球首艘LNG双燃料动力30万吨级超大型油船“远瑞洋”号、全球作业水深以及钻井深度最深的半潜式钻井平台“蓝鲸1号”……成果展上,“硬核”装备俯拾皆是,为发展海洋经济注入源源不断的蓝色动能。

共享绿色未来

成果展的醒目位置,展示着“SIEM CONFUCIUS”号汽车滚装船。它拥有13层汽车甲板,最大装车量可达7500辆,劈波斩浪的动力,来自LNG和燃油双燃料,两种燃料模式的续航力均达到12600海里。

这是我国第一艘具备跨大西洋能力的LNG燃料汽车运输船,交付于2020年,是当时中国自主研制的全球最大LNG双燃料汽车滚装船,由厦门船舶重工股份有限公司建造。

全球首艘节能环保混合动力化学品船、世界首艘甲醇柴油双燃料内河散货船、国内首艘2000吨级集散两用纯电动船、国内首艘海上纯电动拖轮、国内首艘氢燃料电池公务船……作为世界最大造船国,2022年我国全年新接绿色动力船舶订单近总订单半数,绿色低碳转型已成为我国船舶工业的发力点。成果展上,众多以新能源、清洁能源为动力的绿色船舶,成为坚持发展与保护并重、坚持绿色发展最直接的诠释。

“发展海洋经济,保护海洋生态环境。”这是党的二十大报告为海洋装备绿色低碳发展指明的方向,也是全国首个生态文明试验区福建的自觉追求。

展区现场,全国首艘串联式油电混合智能拖轮“厦港拖30”、“闽江会客厅”电动游船、古厝“茉莉号”电动游船、宁德东湖之星游船……从港口到文旅航道,均有“福建制造”的新能源船舶亮相。依托福船集团、宁德时代等龙头企业优势作用,福建初步形成上游研发设计,中游船舶建造、“三电”系统研制、运营基础配套,下游船舶应用的电动船舶产业链,船舶电动化已走在全国前列。(记者 郑璜 张辉 陈旻)

专访

以央企力量赋能福建海洋经济发展

——专访中国铁建港航局二分公司党委书记、副总经理荣凯

5000吨全回转起重船、2000吨风电安装船、大型非自航绞吸式挖泥船……世界航海装备大会期间,中国铁建港航局集团在央企馆展示了多艘水工工程核心船机设备模型,这些“国之重器”吸引了不少专业人士驻足参观。“这些船舶都是我们全程参与设计、研发、制造的,性能参数和科技含量达到国内领先水平。”中国铁建港航局二分公司党委书记、副总经理荣凯在接受记者专访时表示。

作为中国铁建旗下唯一一家以水工为主的子公司,中国铁建港航局集团拥有2000台套这样的先进装备,并以此为依托深度参与了国内港口、码头、海上风电场等工程项目的建设。目前已投资项目30余个,总规模近千亿元。

谈及参加世界航海装备大会,荣凯表示收获颇丰。“透过这样的专业平台,可以全方位展示企业自身发展成果、技术水平和装备优势,同时也让我们接触到很多优秀企业、先进海洋装备,为我们探索深度合作、融合应用提供了更多渠道,也为我们提升技术水平、实现装备升级和改革创新提供了更多思路。”

展会期间,中国铁建港航局集团与福建各界进行接洽,达成了不少合作意向。近年来,围绕“海上福建”建设,该集团已在福建形成了码头建设、新建大桥、道路堆场等多元化工程建设格局。

“我们参建的福州(连江)国家远洋渔业基地是全国第三个、福建首个国家级远洋渔业基地;参建的福州港江阴港区8#、9#泊位工程,建成投产后将促进江阴港区集装箱运输业的中远期发展;参建的南平港延平新城港区洋坑作业区11#、12#泊位工程,结束了福建母亲河20余年不能通航的历史……作为央企,我们能够在福建海洋经济建设历史画卷上留下浓墨重彩的一笔,深感荣幸,也希望未来我们能够以更加积极有为的形象奋力耕耘于八闽大地。”荣凯说。(记者 林侃)

闽江开行江海直达船舶未来可期

——专访武汉理工大学教授裴志勇

“福建拥有良好的江海直达资源,开展闽江江海直达船舶研究对推动闽江流域经济和社会发展意义重大。”13日,在国际深水港建设发展论坛上,武汉理工大学教授裴志勇表达了对闽江航运发展的期待。

裴志勇长期从事船舶技术研发,目前担任武汉理工大学绿色智能江海直达船舶与邮轮游艇研究中心主任。在他看来,今年初实现的闽江航线常态化运营,是令闽江水路运输行业振奋的一件大事,江海直达船舶也应趁势而上,进一步开拓其应用范围。

据介绍,由于内河航段和海洋航段的环境不同,“江船不能出海,海船不能进江”的局面长期存在。传统的江船受航道吃水及桥梁净空限制,船体相对扁平,因频繁靠离码头,对江船灵活操纵性要求也较高;而海船则需要具有更强的抗风浪能力,对结构强度及耐波性要求较高。江海直达船舶既航行于江段又航行于海段,需综合二者的优势,具备“宜江宜海”的特性。

“开展江海直达运输,具有提高运输效率、节约运输成本、减少货损等优势,江海直达船舶的制造成本也比同级别海船低20%左右。”裴志勇告诉记者,闽江已基本具备开展江海直达运输的通航条件,近年来出台的《推进特定航线江海直达运输发展的意见》等政策也将发挥有力助推作用。

闽江流域面积超过6万平方公里,上游地区水路运输需求旺盛。闽江复航以来,截至今年9月15日,闽江干流南平至马尾集装箱班轮航线共航行97航次,运输1301个标箱,集装箱货重16618吨。但目前上游的货物前往沿海港口,仍需在闽江口进行转运。

“近期我正和福州市相关部门开展合作,推动对江海直达船舶在闽江至江阴港航线上航行的关键技术展开研究。”裴志勇表示,福建海岸线绵长,海洋经济蓬勃发展,借助江海直达运输,有利于充分发挥闽江航道对福建省内“山海协作”的促进作用,并推动闽西北内陆城市和我国沿海各港口的高效联动。(记者 赖昊拓)

扫码关注中国福建微信

扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP

闽政通APP

闽公网安备:35000899002

闽公网安备:35000899002