深入推进改革创新,破解深层次体制机制障碍,厦门再获殊荣,被列为国家生态文明建设示范区,实现生态环保领域综合性荣誉“大满贯”——

生态为民 锻造改革前沿示范高地

筼筜湖畔 张奇辉 摄

山海步道 张江毅 摄

筼筜湖白鹭 林铭鸿 摄

市民在山海步道漫步休闲。张江毅 摄

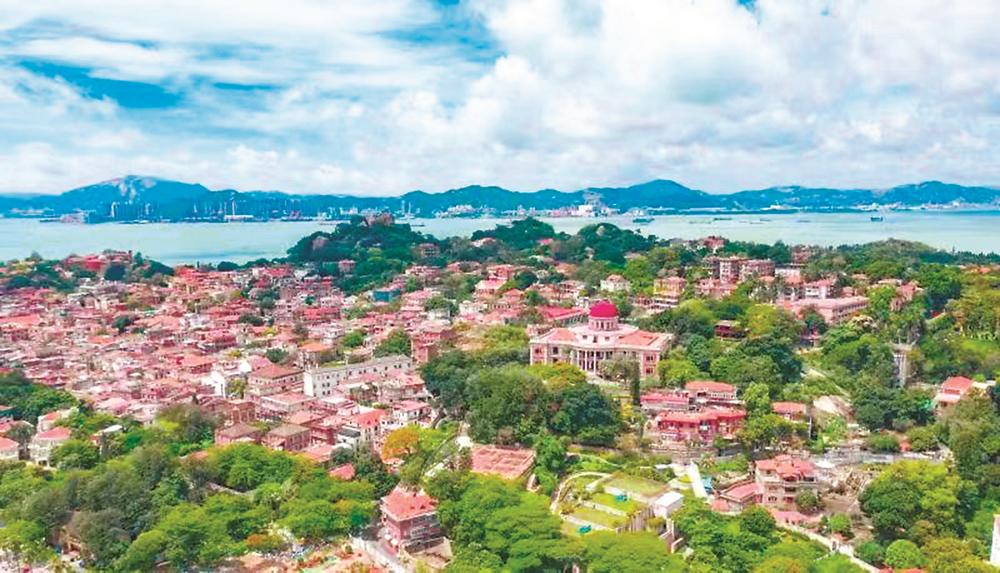

鼓浪屿 林铭鸿 摄

鹭岛航拍 林铭鸿 摄

党的二十大报告指出,坚持深化改革开放。深入推进改革创新,坚定不移扩大开放,着力破解深层次体制机制障碍,不断彰显中国特色社会主义制度优势,不断增强社会主义现代化建设的动力和活力。

今年以来,在厦门市委市政府的坚强领导下,厦门市生态环境局深入践行习近平生态文明思想,通过试点先行一批、总结提升一批、巩固拓展一批改革事项,助力更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市,厦门在生态环境保护领域改革创新取得丰硕成果。11月19日,中国生态文明论坛南昌年会召开,厦门在会上被生态环境部命名为国家生态文明建设示范区,成为全国第二个获此殊荣的副省级城市。

对标先进:持续当好生态省建设排头兵

厦门高度重视生态文明建设,把生态文明理念贯穿于经济社会发展的全过程。

在劈波斩浪中开拓前进,在披荆斩棘中一往无前,在攻坚克难中创造优良业绩。

对标对表先进,先行示范引领,铸造样本标杆,厦门生态环境质量长期保持全国前列,生态文明指数居全国地级及以上城市之首。

1997年获评首批国家环保模范城市,2016年在全省率先获评国家生态市,2022年获评国家生态文明建设示范区,同安区、翔安区双双获得第六批国家生态文明建设示范区荣誉称号;筼筜湖保护中心、鼓浪屿街道办事处分别获评第三届中国生态文明奖先进集体,在全国40个获奖集体中独占二席……厦门生态文明建设硕果累累。

荣誉的背后,是顶层设计的完善、空间管控的科学规范、生态体系的协调发展和对绿色低碳的执着追求。

完善的顶层设计。编制形成了《厦门市国家生态文明建设示范市规划(2020—2035年)》,制定了全国第二部、福建省唯一一部关于生态文明建设的地方法规《厦门经济特区生态文明建设条例》,在全国率先实现“三线一单”成果落地应用,环评管理“五个一”典型经验全国推广;生态环境质量公众满意率测评全省第一。

科学的空间管控。划定约212平方公里陆域生态保护红线、102.4平方公里海洋生态保护红线范围,深入推进“多规合一”,构建全市统一的空间信息管理协同平台,“多规合一”与项目审批模式改革经验全国推广。

协调的生态发展。2021年,全市土地产出率4.14亿元/平方公里,入围中国智慧城市十强,在全国营商环境评价中18个指标全部获评“全国标杆”,商事制度改革、建设区域“双创”示范基地等5项改革举措获国务院通报表扬。

绿色的低碳生活。在全省率先开展船舶高压岸电和机场桥电试点工作,获评全国首批优秀“绿色交通城市”、全省首个“国家生态园林城市”,在全国率先实现原生生活垃圾“零填埋”。

不负绿水青山,方得金山银山。厦门力争把绿水青山建得更美,把金山银山做得更大。

改革创新:一批典型经验成为全国样本

2021年,空气质量综合指数在全国168个重点城市中排名第6,优良天数比例99.7%排名第2;污水处理能力从2019年的91万吨/日提高到2021年的190万吨/日;全市建成区6处黑臭水体全部消除黑臭,饮用水水源地、主要流域国控断面、主要流域省控断面、小流域省考断面实现“四个100%达标”,东西溪水质连续六个月进入全国“前30红榜”;近岸海域优良水质面积比例提升至87.2%; 城市声环境功能区昼间、夜间等效声级达标率分别为100%、86.7%……

在生态文明建设实践的各个领域,创新的舞台宽广辽阔。从筼筜湖的水环境综合治理,到五缘湾的生态修复;从小微企业危险废物收集试点,到建设用地土壤污染状况调查质量监管;从声环境“静夜守护”专项行动,到《噪声法》获省生态环境厅推广……处处都是创新的沃土,流露着推陈出新的智慧和意识。

先行先试。今年10月,率先发布《厦门市光环境控制规划(2022—2025)》,在全国首开先河,通过对不同用地类型夜间明亮程度划分,科学区分了光环境重点控制区、限制建设区、适度建设区和优先建设区,在应对光污染的光环境管理领域给出了“厦门思路”。

成效领先。生态环境治理项目谋划推进机制的建立,厦门前三季度入库省级生态环境治理项目达115个,投资总额和总体评分居全省第一;前10月规范收运处置医疗废物、涉疫垃圾17558吨,管理经验在全省推广;率先开展全市地下水基础环境状况首次试点评估;农村污水治理成效显著,全市1216个自然村生活污水提升治理工程已全部完工。

在一系列改革创新实践中,厦门涌现出了一大批在全国范围内得以宣传推广的典型经验和样本,成为不可多得的生态财富——

入海排污口整治,在太湖流域东海海域管区技术培训会上作典型发言,《坚持陆海统筹,着力“三个坚持”——推进入海排污口排查整治》典型做法被生态环境部全国推广;

突发应急事件应对,同安区茂林溪流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”试点项目,作为福建省唯一项目,在生态环境部试点项目经验交流会上展示交流;

生态修复治理,下潭尾红树林湿地修复工程在全国推广,五缘湾片区生态修复与综合开发被自然资源部列入首批生态产品价值实现典型案例。

秉持特区敢闯敢试的基因传统,更多的生态样本得以走出厦门,走向全国。

服务大局:推动经济社会高质量发展

去年底,《厦门市建设项目环评与排污许可深度衔接改革试点实施方案(试行)》由厦门市生态环境局印发实施,选取62类建设项目先行先试,主要涵盖轻工业、电子信息、先进制造业等产业,为推进产业升级,实现高质量发展超越提供绿色支撑。

通过内部流程的优化,将环评审批、排污权确认、排污许可三个审批服务事项深度衔接和融合,实施排污许可证“一证式”管理,推动“一件事、一次办”,实现一次申请、一证许可、多项办结,形成高效、有序、便民的审批服务体系。简单说,就是减材料、减时效、减费用。

厦门积极营造国际一流营商环境,协同推进生态环境高水平保护,推动经济社会高质量发展。

分区管控,审批服务有精度。“我们在全国率先将生态环境管控要素与国土空间、经济社会发展规划融合,形成‘多规合一’厦门经验,‘一张蓝图’统筹,将全市域划定128个管控单元,差异化制定、实施生态环境准入清单,形成一套全地域覆盖、跨部门协同、多要素综合的差异化生态环境分区管控体系。彻底解决环保准入难、审批时间长、项目落地慢等难点痛点,区域评估覆盖面积超60平方公里,近60%的基础设施项目实现环评豁免,超过70%的建设项目可适用审批告知承诺制,得到生态环境部的充分肯定。”市生态环境局相关负责人表示。

益企服务,纾困解难有力度。厦门在全省率先启动实施环境信用评价,围绕市场主体,以深化环保信用体系建设为抓手,通过督促企业改进环境行为、引导公众参与企业环境监督等,使企业更加自觉地履行生态环境保护主体责任,目前参评企业已达2887家次。

疫情期间出台纾困解难九条措施,深入开展“三送三促”(送政策、送技术、送法律和促复工复产、促环保落实、促环境安全)企业服务活动,今年以来共实地走访企业499家次,解决企业需求128项。

“筑牢国门生态环境安全保障防线 促进航维产业高质量发展”“坚持创新驱动‘航空+’积极构建绿色供应链生态圈”“深耕细作绿色赋能打造近零排放示范区”等三个案例入选生态环境部编制印发的《自由贸易试验区加强生态环境保护推动高质量发展案例汇编》,在全国位居前列。

严管优服,环境执法有温度。在全省首创生态环境包容审慎监管“四张清单”,即不予处罚、从轻处罚、减轻处罚和免予行政强制事项清单,全面提升执法效能,打出激发市场主体活力的“优服”组合拳,优化法治化营商环境。在严守法律底线前提下,对企业轻微违法行为和“无心之失”推行审慎包容监管,避免机械执法。2022年以来,共对47家次单位不予、从轻或减轻行政处罚,累计减免处罚金额219.4万元。

绿色低碳:试点稳步推进碳达峰碳中和

绿色低碳发展,精心呵护碧水蓝天。生态美,永远是厦门高质量发展最亮丽的底色。

从低碳社区、低碳园区,到近零碳排放示范区、示范景区,再到大型活动碳中和和机关碳中和,厦门从各个层面推进25个低碳创建试点、系统集成,全面深入探索减污降碳协同增效,努力在全省碳达峰碳中和工作中走在前头、作出示范。

目前,包括象屿零碳综合保税区、海天码头绿色智慧港口等5个低碳项目,已被省生态环境厅推荐申报全国绿色低碳典型案例。

在中央湾区琥珀湾小区,社区建筑大量使用环保外墙和海绵城市砖,可再利用材料、再循环材料用量比例大于10%,以废弃物为原料生产的建筑材料比例大于30%。在这里,建有大面积的光伏发电设施,建筑屋顶光伏板安装比例为25%,每年发电约3.24万千瓦时,节约电费近2万元,有效实现电力削峰,实现了节约成本和降低碳排放的双赢,获评二星级绿色建筑。

在象屿零碳综合保税区,高效、节能的LED灯替代传统物流园区的金卤灯、钠灯等;节能型工业风扇和空气调节设备全面替代老式风扇,降低能耗,改善环境;新增新能源物流装备车辆;通过光伏发电和储能电站,实现园区用电“调峰填谷”和绿色电能源自给自足,成为全国首个实现零碳排放的综合保税区。

在厦门ABB工业中心,以市电、光伏发电、储能电池为基础,集充电桩、空调、照明、生产和办公等工业园区关键负荷为一体,构建了一个“源-网-荷-储”协同互动的“光储直柔”一体化微电网,成为厦门市工业企业实现绿色低碳化发展的重要实践。

在集美区后溪工业组团,作为全市经济体量最大、产业门类最丰富的工业园区之一,园区创建秉承“绿色低碳、智慧集约、高效安全”理念,积极开展光伏、热电联产、蓄冷池等先进技术建设,2021年通过国家级循环化改造示范点验收,今年完成二星级低碳工业园区创建工作。

在海天码头绿色智慧港口,以打造“国内标杆、国际一流”的绿色港口示范工程和国内领先的岸电应用示范区为总体目标,抓住减污降碳协同发展和港城绿色融合两个关键点,通过全电码头、近零碳港口建设等举措,形成传统集装箱码头绿色低碳发展的“厦门模式”。

党的二十大报告指出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。继续夯实绿色发展的城市根基,在更高水平上建设“高颜值生态花园之城”,厦门始终努力为率先实现社会主义现代化提供生态助力。(陈挺 陈智勇)

扫码关注中国福建微信

扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP

闽政通APP

闽公网安备:35000899002

闽公网安备:35000899002