老土樓新“活”法:方圓之間找“方圓”

華安縣啟豐樓基本完成活化施工,將被打造成“先鋒土樓書店”。

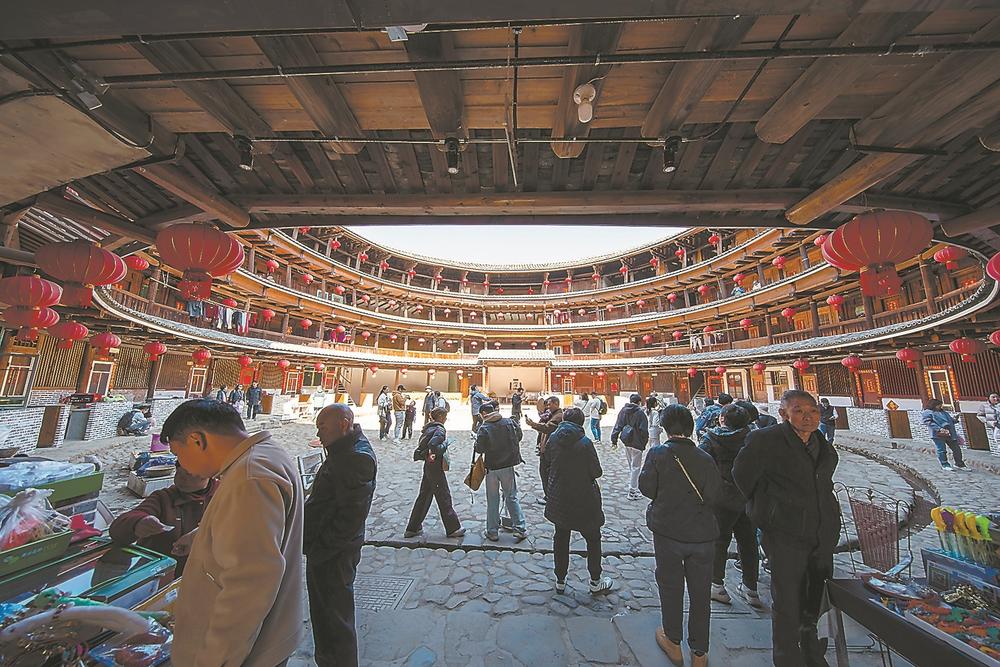

南靖縣翠美樓吸引許多遊客參觀。

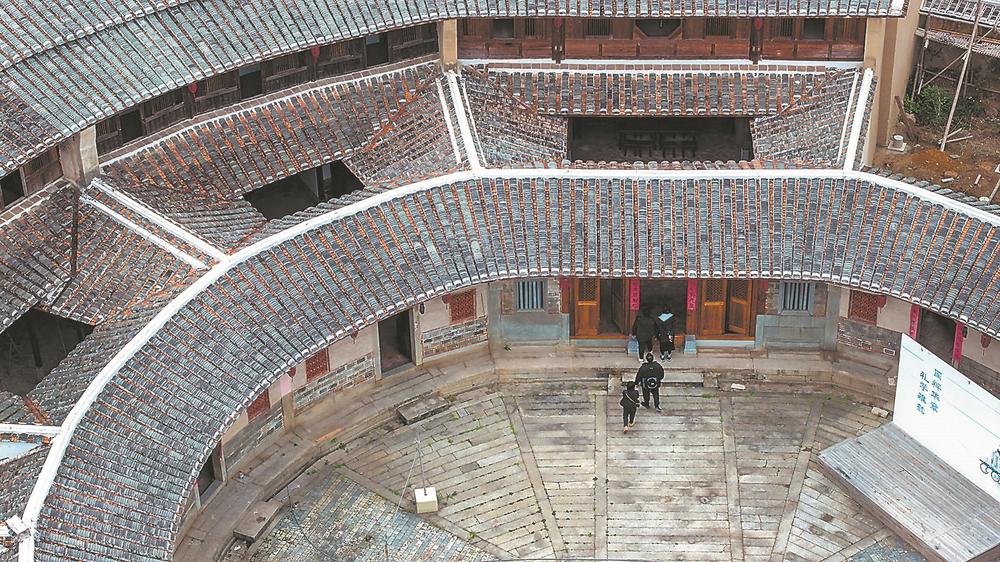

平和縣寨河舊樓俯瞰。

華安縣啟豐樓二樓立面,新建了木結構的觀景平臺。

平和縣坂仔鎮賓陽樓是典型的閩南土樓,為單元式聚居模式,每戶為一獨立單元。

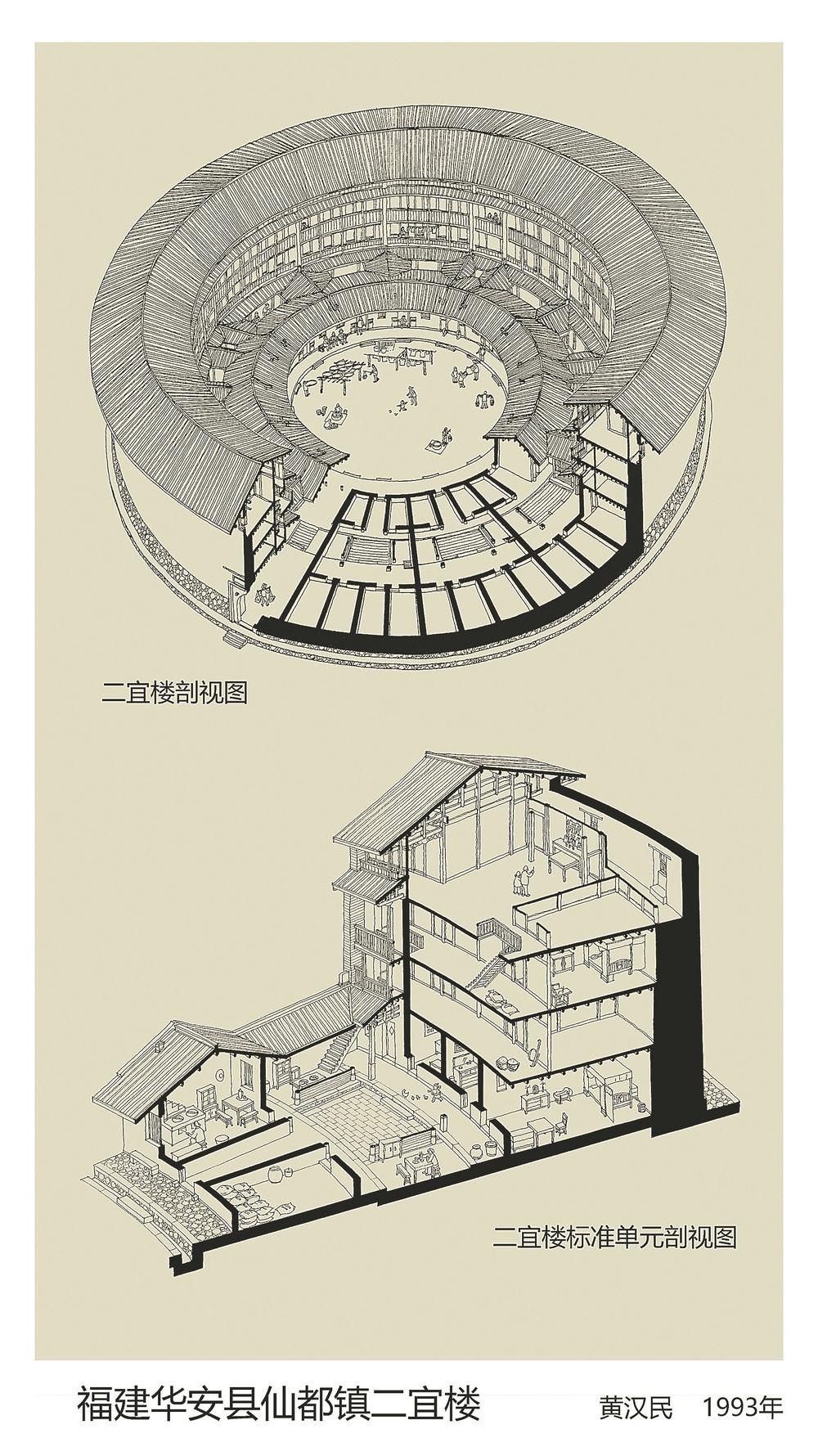

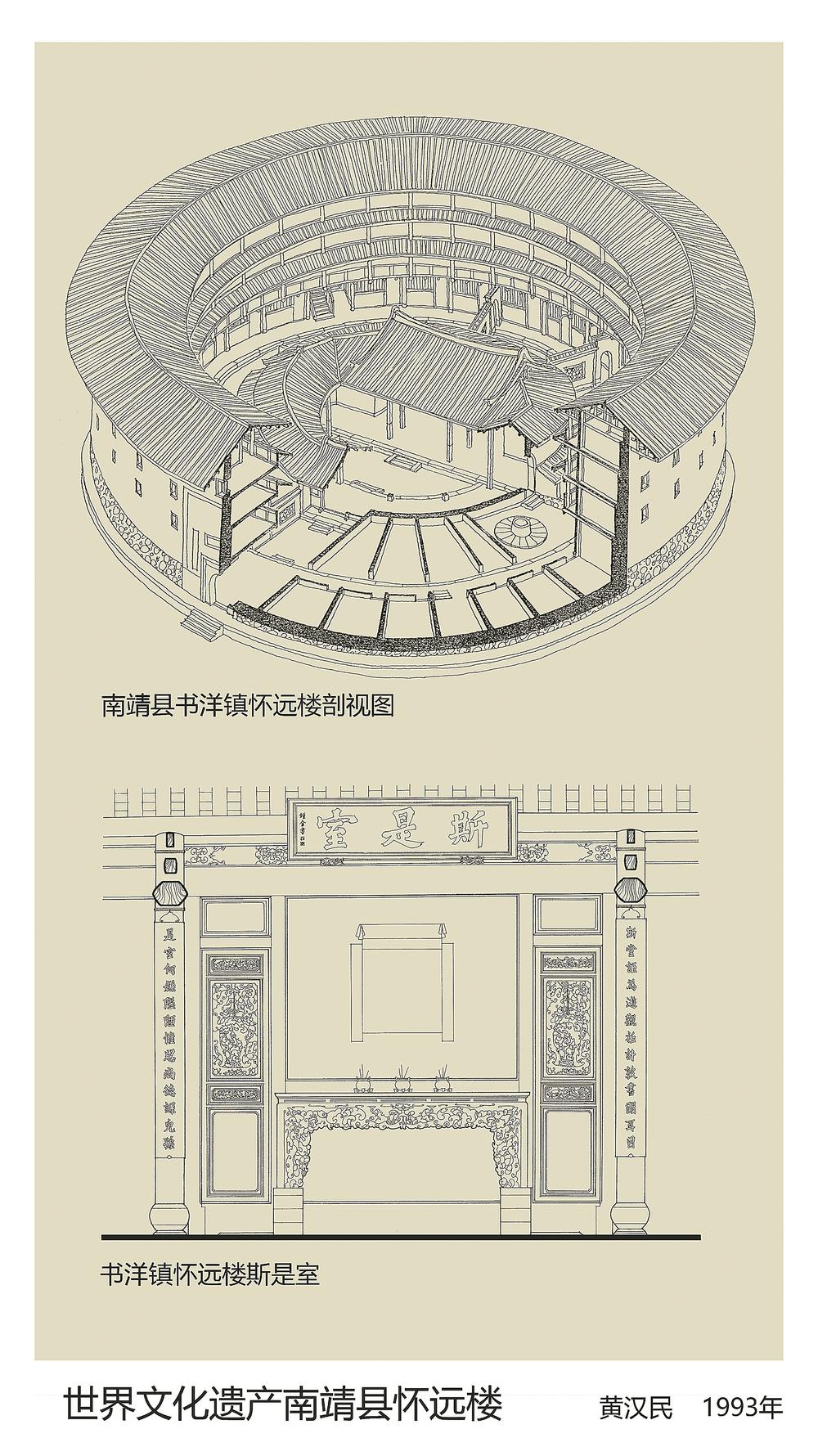

閩南土樓 黃漢民 繪

客家土樓 黃漢民 繪

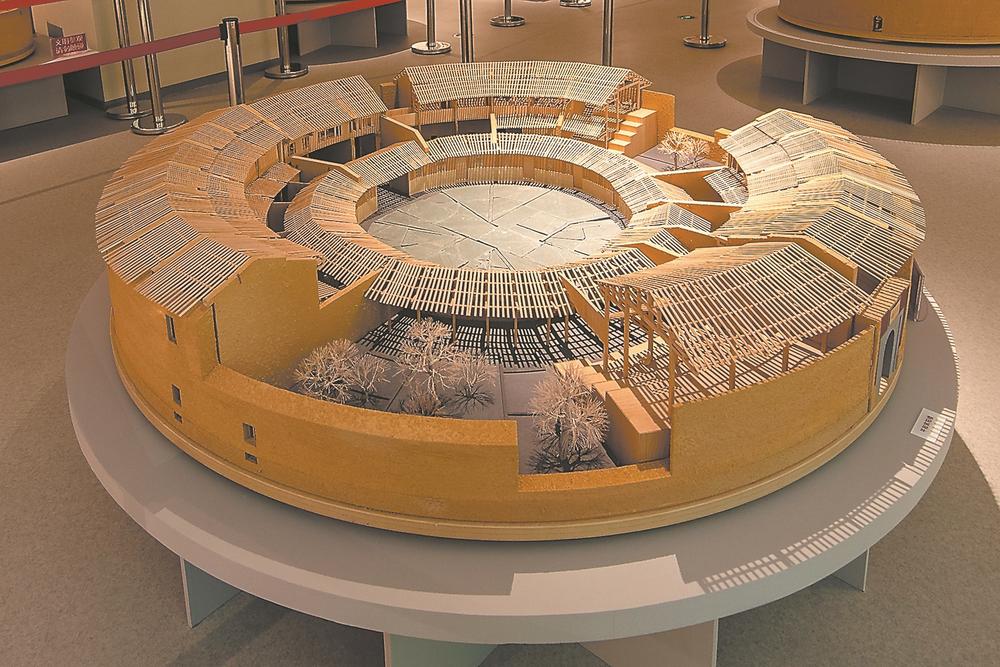

正在展出的土樓模型

觀眾在參觀土樓模型。

南靖雲水謠“火燒樓”正在修繕中,將被活化成為夯土技藝文化展示體驗空間。

四層的方形進士樓,規模宏大。

平和縣寨河舊樓內,小朋友在嬉戲。

核心提示

福建土樓,這種“世界建築史上的奇跡”廣泛分佈于閩西、閩南地區,是具有歷史、文化和藝術價值的世界遺産。在我省,除列入世界遺産名錄、各級文保單位的300余座土樓之外,還有3000多座非世遺、非“文保”的土樓。隨著社會變遷,當居住價值已漸漸遠去,這些土樓該何去何從?

在方圓各異的土樓中,尋找守護髮展的“方圓”之道。在漳州,以7座代表性土樓為試點,一場老土樓的新“活”法探索,正在開啟。

鄉土建築“煥新”

九龍江畔的“中國式解答”

正月初十,記者來到漳州平和縣五寨鄉寨河村,趕上了一場紅火的當代平和窯陶瓷展。

作為古代平和窯的主窯區之一,五寨鄉因克拉克瓷(1602年,荷蘭東印度公司在海上捕獲“克拉克號”葡萄牙商船,船上裝有大量中國的青花瓷器,歐洲人把該瓷器命名為克拉克瓷,其原産地為漳州平和)而聞名。

展覽的地點位於當地有名的寨河舊樓遺址,這座外圓內方的土樓,見證過克拉克瓷的輝煌,也在時間流逝、風雨侵襲中破敗荒廢。

今天,它以全新的面貌展現在世人眼前:舊樓中心的方形樓心,斑駁墻體靜靜矗立,暗黃的生土中混雜著瓷片,折射出厚重溫暖的光芒;方形、四角抹平的外環樓,部分留著風雨侵襲的裂口,部分加上了新建的懸挑式鋼木結構,屋面採用新瓦、舊瓦相混,呈現出新舊交融之美。活化後的空間,將成為克拉克瓷的展示館、五寨窯文化的研學館。

此刻,它的模型正在70多公里以外的福建(漳州)土樓活化利用展示館中,迎來一撥撥的參觀者。

和它一起展出的還有6個或方或圓的土樓模型,它們的“真身”散落在漳州南靖、華安、平和三縣的青山綠水間。去年11月底,展示館正式開館,集中展示這7座非世遺土樓的活化利用設計。

一年多前,在距離漳州9300多公里以外的巴黎,“福建土樓 活化利用”專題展覽作為中法建交60週年的重要活動之一,在法國國家建築博物館舉行,這是中國建築首次在法國國家建築博物館展出。這7個模型,與展廳窗外不遠處的埃菲爾鐵塔遙遙對望、美美與共。

如何煥新傳統鄉土建築,為其賦予新的時代價值?這是世界級的課題。

從九龍江畔到塞納河畔,中國民居建築大師黃漢民帶領下的福建省建築設計研究院有限公司團隊,攜手清華大學建築學院教授、著名青年建築設計師徐甜甜領銜的北京DNA建築事務所,用這場傳統建築的活化之旅,給出了“中國式解答”。

2023年,北京DNA建築事務所的《福建土樓活化利用》設計方案在義大利威尼斯豪瑞(Holcim)可持續建築大獎賽中,榮獲亞洲地區唯一金獎。

雙方“牽手”源自2021年,長期深耕鄉土建築活化利用的徐甜甜回到故鄉福建,與黃漢民一拍即合。

“土樓是我見過的最美的建築及結構之一。”她説,來到漳州市南靖縣書洋鎮塔下村,第一次站在數百年曆史的土樓面前,深感震撼——這原本為生存而建的建築,曾有數百人在此集體居住,共同抵禦外敵,建築制式精簡平均。“正因其設計極簡、極致功能化,因而極美。”

她認為,隨著歲月更疊,雖然土樓代表的共同生活、共同勞作、共同禦敵的生活形態已逐漸變化,但其文化價值並未減退。

福建土樓應用榫卯木結構、夯土墻等傳統方式建造,極具生態環保性。活化利用現存土樓可以降低碳排放,推動建築領域節能降碳,在注重可持續發展的今天,富有啟示意義。她認為,保護土樓這樣的地方文化特色,還能有效帶動當地經濟發展。

此時的漳州也格外需要這場“實驗”——漳州不僅擁有多座世遺土樓,還有許多文保土樓及非文保土樓。在“保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的文物工作要求下,急需尋找土樓活化利用的思路。

經過前期資料收集整理、現存建築環境傾斜攝影、建築內部鐳射點雲掃描等,並多次現場踏勘,聯合團隊共同選取了華安縣沙建鎮的昇平樓、新圩鎮的啟豐樓,南靖縣璞山村的翠美樓、進士樓、詩德樓,平和縣坂仔鎮土樓群的賓陽樓、五寨鄉的寨河舊樓等7座土樓,開啟活化利用的探索。

“傳統民居是對地域、人文、自然積極的回應,具有唯一性,值得珍惜。保護好傳統民居與聚落,才能傳承中華文明的歷史文化價值。”黃漢民説,希望這個項目能為現存的上千座土樓提供活化利用參考,助力鄉村振興。

“針灸式”微改造

開啟居住新體驗

擁有田螺坑土樓群、河坑土樓群、懷遠樓、和貴樓等著名土樓的南靖縣,不乏遊客。但在景區中,仍有不少土樓留有居民。團隊選擇了梅林鎮璞山村中的翠美樓、進士樓、火燒樓等三座形態不同的土樓,進行活化改造。

進士樓,這座四層的方形土樓規模宏大,外墻及內部結構保存較完整,每層有30間房,目前仍有10多戶人家居住。

中午時分,一樓廚房高壓鍋噗噗作響,蒸汽嫋嫋,給敞亮的院子添上一絲飯香。

兩年前,這裡還如同個大雜院。黃漢民告訴記者:“居民在內院搭蓋廚房、廁所,甚至搭建釀酒作坊,存在極大的安全隱患。”

對於有居民的土樓活化,項目遵循徐甜甜提出的“針灸理論”,採用“微介入”方式,在尊重並延續原有的建築技術和空間佈局、保留歷史痕跡和生活記憶基礎上,提升居民的居住舒適度;同時更新公共功能,讓居民能充分使用這些傳統建築。

“我們拆除內院違建後,擴大底層環廊,為每戶居民增設敞開式廚房,增加一樓使用面積,消除火災隱患。”黃漢民説,同時各層樓增加了應急照明、報警、疏散指示、管線橋架、消火栓等設施,讓居住更安全舒適。

此外,樓層無人居住的閒置區域,被改造為閱讀室等公共空間,帶來新體驗。

正月裏,挂滿紅燈籠的四層圓形土樓——翠美樓格外“出片”,遊客絡繹不絕。傳統小吃、米酒、茶歇區……一樓的公共空間業態頗豐。

與進士樓類似,曾經的翠美樓內部空間雜亂無章,屋頂、連廊殘破,多處樓板缺失,梁柱東倒西歪。

“在拆除內庭院的私搭亂建後,我們將一樓外廊拓寬用作廚房,擴大了底層的功能性空間。”黃漢民説,二、三、四層補全了披檐、隔斷,原先無樓板的位置則予以適當保留,形成通高兩層的連通空間。在滿足居住需求的同時,留出樓民休憩閱讀的公共空間。

世代居住在進士樓的簡姓人家,是當地的米酒作坊主。這一代傳人簡清碧正坐在一樓邊賣酒邊泡茶,她開心地説:“活化改造後,我們的生活環境好多了,人氣也旺起來了,産品銷路更好了。”

探索“土樓+”

期盼未來“維新”之旅

同在璞山村中的“火燒樓”,正對著世遺和貴樓。它原名“詩德樓”,是一座完整的方形土樓,建於清乾隆年間。

在明清時期被幾次燒燬後,它僅存半棟方樓、暗紅色的幾道殘墻,當地人稱為“火墻”。藍天下,紅褐色殘垣斷壁,呈現出強烈的視覺震撼,一群來自江蘇的遊客正在墻邊打卡拍照。

正在修繕的“火燒樓”,不久後將被活化成為夯土技藝文化展示體驗空間。“樓頂增加新的觀景平臺,可以遠眺和貴樓,鳥瞰整個村落景觀。”省建築設計院有限公司天宇工程設計所的文保設計師劉建軍説。

具有225年曆史的圓形土樓啟豐樓位於華安縣新圩鎮黃棗村,最多時曾有400多名饒氏族人居住於此,啟豐樓見證了“北溪饒氏”的歷史和九龍江航運的滄海桑田。此前它空置了30餘年,立面與屋頂部分坍塌,掩藏在荒煙蔓草之中。

去年,啟豐樓基本完成活化施工,已舉辦過水岸集市、美食嘉年華等鄉村旅遊節,為畬族山村帶來了別樣活力。

作為“無人”土樓,它如今的面貌更具設計感:部分屋頂修舊如舊,但打開了“天窗”,將自然光引入室內,部分損毀屋頂則保持著廢墟狀態。入口旁已經坍塌的二樓立面,則新建了木結構的觀景平臺。登上平臺,可遠眺群山,也可一覽門前百年樟樹、老鐵路上緩緩駛過的火車。

至於它的未來形態,先鋒書店(輪值)董事長張瑞峰告訴記者,不久的將來,啟豐樓將被打造成“先鋒土樓書店”。

在平和縣坂仔鎮銅溪兩岸,“北斗七星土樓群”點綴在萬畝柚林蕉海之中。其中,曾處於危房狀態、頂層損毀的賓陽樓建於清朝嘉慶年間,如今修繕部分已基本完工,活化利用部分正在施工中。“賓陽書院”的匾額已經挂起,為村民保留歷史記憶,同時成為新的社區中心。

“這些空置多年但周邊仍有密集村莊的土樓,我們通過設計營造,希望實現功能的有機更新、空間的活化利用。”徐甜甜説,老建築活化帶來的新氣象,也為鄉村未來發展帶來新的可能。

“在中國鄉村全面振興進程中,福建土樓的活化,不僅承載集體記憶、凸顯獨特的文化標識,也是推動優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的重要探索。”黃漢民認為,但被列入名錄的46座福建土樓,僅佔普查總數的1.3%。

據介紹,福建土樓現存3754座,其中全國重點文物保護單位56座、省級文物保護單位53座、縣(市、區)級文物保護單位158座。目前,絕大部分土樓已經空置,無人居住,面臨快速損毀的風險。

“普查拍攝到的土樓,有的可能在一個月後,甚至一場大風、一場大雨後,就坍塌成一堆黃土了。”看著壯美的土樓群加速消失,黃漢民十分痛心,“按照現有的滅失速度,未來十年內可能只剩下三分之一,1000多座土樓。保護與活化,正與時間賽跑。”

他説,現在的土樓活化利用還存在諸多現實的難題。比如,土樓的改造利用不能簡單套用城市建設項目的流程,目前尚無夯土建築的設計規範以及土樓建築的消防規範,缺乏土樓改建的設計依據,此外,如何引導鄉賢和社會力量參與土樓保護與活化利用等,都急需解決。(記者 陳旻 張穎/文 林熙/圖)

名詞解釋>>>

福建土樓

作為世界文化遺産定名的“福建土樓”,是指主要分佈在福建閩西和閩南地區,具有突出防衛性能、採用夯土墻和木梁柱共同承重、居住空間沿週邊線性佈置、適應大家族平等聚居的巨型樓房住宅,包括客家土樓、閩南土樓和粵東北土樓。

客家土樓,為內通廊式聚居模式,底層廚房,二層穀倉,三層以上為臥房。二層以上以內向通廊貫通,設公共樓梯上下。主要分佈在永定、南靖等縣。

閩南土樓,為單元式聚居模式,每戶為一獨立單元,各自從內院入口,設戶門、天井,獨立樓梯上下。在省內主要分佈在平和、詔安、華安、漳浦等縣。

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002