霞浦赤岸:空海從這裡上岸

空海大師紀念堂 陳永遷 攝

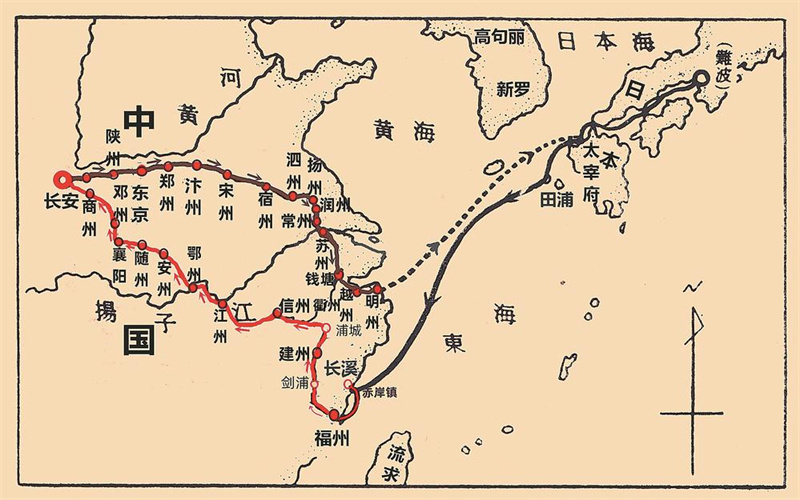

空海入唐和返日路線圖(資料圖片)

遊客參觀空海大師紀念堂。記者 范陳春 攝

2023年10月3日,時任日本駐華大使垂秀夫(中)在空海大師紀念堂前種植象徵友誼的天竺桂。(資料圖片)

紀念堂裏的空海雕像 記者 范陳春 攝

霞浦縣松港街道一座名為赤岸的古老村落,有間規整的院落——空海大師紀念堂,常年吸引著不遠萬里從日本西渡的信眾僧徒。

前不久,“福如東海 福澤綿長”中日福緣福文化書畫展在空海大師紀念堂舉辦,共展出省內外知名書畫家的數十幅作品,吸引遊客慕名而來。

赤岸在古代曾為重要的海港,因其海岸山石呈赤紅色而得名。1200多年前,日本高僧空海隨遣唐使團乘船赴唐學法,途遇颱風,在海上漂流了34天后在赤岸登陸獲救。後來,空海在長安青龍寺拜高僧惠果為師,並習中國書法、詩文、繪畫、雕刻等傳統藝術,回國後成為日本真言宗開山鼻祖。

如今,真言宗在日本分40多個支派,擁有1200多萬信徒,寺廟達4000多處,是日本最大的佛教宗派。真言宗信徒認為赤岸是“空海遇難獲救的聖地”“空海開運出世的聖地”“空海信徒報恩謝德的聖地”。所以,每年都有不少日本信徒前來朝拜。

今年是空海大師誕辰1250週年、日本第十七次遣唐使暨空海入唐1220週年、“空海入長安之道訪中團”首訪赤岸40週年。“霞浦空海研究會和日本高野山大學籌備在空海入唐首足之地赤岸舉辦空海入唐紀念活動,銘記中日友好交流的歷史,將友好交流精神傳承下去。”霞浦空海研究會會長陳永遷表示。

渡海遇風赤岸登陸

一切要從西元774年説起。

這年,日本香川縣的一個貴族世家誕生了一名男嬰,取名佐伯真魚。真魚自小聰慧好學,24歲時著《三教指歸》,綜述儒、釋、道三教,而後出家。當時,日本社會主要推崇儒學,真魚卻對三教均有研究,他在書中指出,儒教、道教和佛教均為聖人的教義,但佛教更為“廣大深遠”,所以他離開大學寮去研究佛教。傳説,他在苦修頓悟的山洞裏看到了天空和大海,便取號空海。

唐朝貞元二十年(804年)五月十二,日本派出第十七次遣唐使團,船隊從難波(今大阪南)解纜南下。本次遣唐使團共有520人,分乘4艘遣唐使船。

彼時30歲的空海作為使團成員,跟隨遣唐使正使藤原葛野麻呂乘坐第一艘船。自皈依佛門後,空海便深知要想學習佛學真正的精髓,留學大唐是他的必然選擇。

遣唐使是唐代日本派赴中國的使節團。福建師範大學社會歷史學院、福建師範大學中琉關係研究所教授賴正維介紹,遣唐使的派遣是中日文化交流非常重要的一個部分,始於西元630年,持續到西元894年,前後跨度長達264年。這些遣唐使主要由政府官員、留學生、僧人和各行工匠等組成。

七月初六,遣唐使船隊從日本九州田浦港起航,目標是大唐明州港(今浙江寧波)。不幸的是,旅途遭遇暴風雨,船隊離散,“戕風折柁”“隨浪升沉,任風南北……”

“當時,遣唐使來中國主要有三條航線,早期的航線叫作北路,差不多要花費30天的時間。之後由於跟朝鮮關係惡化改了航道,稱南島路,也需要30天。”賴正維説,西元777年起,日本改走第三條航道南路,直接從九州進入中國東海,通常在蘇州和揚州上岸,然後從陸路經過運河北上至洛陽和長安。第三條路線危險最大,但耗時最短,正常僅需10天左右。

在海上曆險34天后,“水盡人疲”,空海所乘的使船終在八月初十于福州長溪縣赤岸鎮(現赤岸村)以南海口漂著靠岸。赤岸遂成為空海大師入唐的首足之地。《福寧府志》稱赤岸“阻山帶海,夷船乘風,一帆數點,煙巒縹緲之間,瞬息及岸,洵灜濡重鎮”。

赤岸傳説出過“十八學士”而遐邇聞名,是閩東著名的歷史文化名村。赤岸村黨支部書記張玉光告訴記者,長溪縣令王務琨和洛陽御史林儒是赤岸王、林兩姓的肇基始祖。唐宋元各代名人輩出,其中進士49人,在國史、方志和《中國人名大辭典》中立傳的13人,唐《毛詩》博士、金州刺史林嵩,宋直龍圖閣學士、司農卿林湜以及端明殿學士、參知政事王伯大,元昭文館大學士、行省參政王都中,堪稱佼佼者。唐僖宗更因“閩中之全材”林嵩賜改其鄉里為“勸儒鄉擢秀裏”。

因遣唐使節的文書印信都放在同行另一艘失散的海船上,無法證明身份,赤岸鎮士兵不敢貿然讓他們上岸,遣唐使團只能在沙灘上暫作休息。然而,赤岸的百姓們對這些遠方的來客很是同情,他們給空海一行送去了淡水和食物,請來醫生為傷員診治,善良的人們用另一種方式將遣唐使團接納進大唐的土地。

“在赤岸期間,空海發揮了很大的作用。因為他精通漢語,便用漢語對村民們的救濟、款待表示感謝,又在遣唐使與長溪知縣之間充當翻譯官,還用中文寫下了一篇情真意切、神采飛揚的《為大使與福州觀察使書》。”福建省地方誌編纂委員會原副主任俞傑説,時任福建觀察使閻濟美極為感動,很快便將日本使團的情況寫成奏折稟報朝廷核準。

在等候批復的這段時間,空海到縣城東邊的律宗寺院建善寺參佛習律。建善寺因此成為空海入唐首參之寺院。

十月初一一大早,空海一行乘坐修好的遣唐使船離開赤岸海口,駛向福州。在福州待了整整一個月後,于十一月初三離開福州,沿次路驛經延平(今南平市)、浦城、梨嶺進入江西信州弋陽,再由水路經信江、鄱陽湖、長江、漢水到達襄州(今湖北襄陽),一路向西北而行,全程4770唐裏,終於十二月二十三進入長安城(今陜西西安)。

學成而歸名播天下

唐朝時期的長安城是首屈一指的國際大都市,空前繁榮的經濟和文化吸引著萬邦來朝。

在長安期間,空海遍訪名寺名師,窮經問道。唐朝永貞元年(805年)五月,空海在長安城外青龍寺拜謁中國佛教八大宗派之一密宗的七代祖、大唐國師惠果,被收為入室弟子,僅僅三個月完成密宗的學習,得“遍照金剛”名號,成為正統密宗第八代傳人。惠果將密宗教法全部傳給空海後,便囑其“早歸卿國,以奉國家,流佈天下,增蒼生福”。密教佛學在日本的機緣也在這一刻被改寫了。

翌年二月,空海遵照恩師的心願,攜帶大量佛教經典、詩文集、書法、繪畫、佛像、制茶器具等珍品離開了長安,八月從明州(今浙江寧波)乘坐遣唐使判官高階遠成的船返回日本。

在中國留學兩年期間,夜以繼日的學習,讓空海對中國佛學、文學、書法等都有極深的造詣。

空海回國後,創立了後來影響深遠的日本密宗——真言宗,日本的佛教從此開闢了新領域。嵯峨天皇同意空海開闢高野山建金剛峰寺為根本道場,七年後又賜京都教王護國寺為永久道場,此後,密教在日本得到廣泛傳播,稱之“東密”,深受日本皇室和貴族的崇信,成為日本平安時代最受尊崇的教派之一。

“多年後,中國發生唐武宗毀佛事件,導致唐密一脈斷續隱沒,從此日本密宗一家獨秀。”陳永遷説。

“真言宗現在仍是日本最大的教派之一,共有1200多萬教徒。”賴正維説,空海回國時,除了帶回自己翻譯的200多部佛經,還撰寫了160多部著述,在佛教方面的影響非常深遠。

除佛法外,空海亦是中國唐代文化在日本的傳播者,是中日交流的橋梁。

空海主持編成日本第一部漢文字典《篆隸萬象名義》,保存了中國古代語言文字、音韻訓詁方面的許多寶貴資料。空海還著有《弘法集》《性靈集》等文集,其中一部重要的文學評論著作《文鏡秘府論》,不僅促進了日本對唐朝文化的理解和吸收,而且為世人保留下中國古代大量的文學理論資料,填補了中國文學史從六朝到唐朝中期的一段空白,是了解漢唐中國文學史的重要資料。

空海返回日本時,向日本朝廷提交了一份書籍名單,記錄了他在中國收集的全部書籍。這些書籍除佛經外,還包括史書、醫學書等,都是當時日本沒有的漢文書,為日後日本傳統文化奠定了堅實的基礎。

此外,日本文字“平假名”也是空海根據中國草書改造的。“假,借用之意,因繁體字過於複雜,學起來既難,寫起來又慢,所以空海進行了改良,借用中國漢字偏旁來注音書寫。假名文興起于平安時代,故稱之平假名。”陳永遷解釋説。

據介紹,空海還將中國制茶工藝帶回日本,成為日本第一代茶技師之一。他在西元814年向嵯峨天皇獻上了一份《獻梵字並雜文表》,其中説道:“……茶湯坐來,乍閱振旦之書。”這是日本早期的飲茶記錄之一。同時,空海引進唐代先進的採礦、築路、水利、架橋等技術,日本現存最古老的大型水庫“滿濃池”(香川縣滿濃町)就是空海設計改建的。

空海在書法創作方面,顯示出卓越的才能,在日本享有極高聲譽,是王羲之第十三代真傳弟子,與嵯峨天皇、橘逸勢被譽為日本“三筆”,至今日本依然存有其《風信帖》《聾瞽指歸》等真跡。

空海還創辦了日本最早的平民學校——綜藝種智院,打破日本當時只有貴族才能進入學校學習的模式,讓平民百姓也能走進課堂學習各種學問和技藝。

空海對中國唐朝文化在日本的傳播起到了重要的作用,也影響著整個日本民族文明的進程,可謂是日本文化的奠基者,被譽為“日本文化史之人傑,日中友好之先驅”。

正如日本高野山大學原校長松長有慶監修的《弘法大師空海》一書所闡述的觀點:“(日本社會各界)對空海大師的信仰,超越了現在的佛教宗派,在人們的心中廣泛地紮下了堅實的根基。”

跨海交流經久不衰

時隔千年,滄海桑田、變化萬千,赤岸是如何被確定為空海入唐的漂著地的呢?

長期以來,日本學者和真言宗信徒一直在尋找空海入唐的蹤跡,他們僅僅依靠史籍記載中的“赤岸”二字在中國沿海各地尋找空海的漂著地。中國沿海叫赤岸的地方有好幾處,更何況唐代的地名極有可能時過境遷,因此很難確定漂著地在當今的確切位置。直到上世紀80年代,霞浦籍著名考古學家、書法家遊壽經多方考證,確認了空海入唐登陸點為霞浦赤岸的史實,並撰寫了一系列論文在國內外刊物上發表,引起日本的關注。

確定聖地,隨之而來的便是朝聖。經過兩國充分交涉後,于1984年2月26日至4月6日,即空海去世1150週年,日本高野山真言宗“空海入長安之道訪中團”自日本到中國,沿著空海入唐時的漂著地赤岸至長安(今西安)2400公里的路程,重踏空海的足跡,追溯空海當年的生活經歷。

“訪中團的到訪是日本高野山真言宗信眾和新聞媒體首次來赤岸朝拜,赤岸也成為中國改革開放後,福建省最先接待外國人士來訪的地方之一。”陳永遷説,他們在赤岸村種下5株香樟樹作為紀念,並向紀念堂贈送了繡著“中日友好”的錦旗等禮品。

自此,赤岸便被日本真言宗信徒奉為“空海大師海上遇險得救的聖地”“空海大師出世成名的聖地”“空海信徒報恩謝德的聖地”“日本密宗乃至日本佛教的聖地”“日中兩國人民世代友好的聖地”。每年都有大批日本真言宗信徒和遊客前來赤岸朝聖、旅遊,形成了一條“空海之旅”專項旅遊線。

為促進中日兩國文化交流的進一步深入,1988年,在寧德地委主要領導的指示下,寧德地區霞浦空海研究會在霞浦縣正式成立。空海研究會先後舉辦了5次中日空海文化學術討論會,結集出版了4輯中日文雙語版《空海研究》論文集。同時,研究會還徵集、舉辦了4次以空海入唐文化和中日文化交流為題材的書畫展,出版了《中日書法作品展覽集》《空海入唐之道篆刻作品集》等,為中日兩國文化交流作出了一定的貢獻。

1993年,中日兩國聯合在赤岸興建空海大師紀念堂,並邀請建築學家梁思成的高徒、時任西北(西安)建築設計院院長、總工程師張錦秋設計;1994年5月,空海大師紀念堂如期竣工,日本高野山真言宗僧眾和眷屬183人組成訪問團參觀了落成大典。

空海大師紀念堂主要由倣唐建築與日式庭院組成,庭院裏建有山門、朝拜道、碑刻、石塔、石燈籠等,石燈籠上鐫刻著日本信眾的心聲:“空海大師 報恩謝德”“日中友好 世世代代”。如今,日本信眾在此所植的香樟樹已華蓋如亭,寓意著中日友好長成了參天大樹。

紀念堂主體式樣為倣唐宮廷單檐廡殿頂建築,磚混倣木結構,高11.9米(1190釐米),象徵紀念堂建成啟用1994年,係空海入唐1190週年;“空海大師紀念堂”匾額和紀念堂背後的碑刻“空海入唐之地——赤岸”由全國政協原副主席、中國佛教協會會長趙樸初所題。

步入大殿,正中央矗立著一座3米多高的空海全身木雕塑像,兩旁為絹織曼陀羅挂圖,堂中配有案桌、長明燈、禪壇、銅器等,並展出日本方贈送的遣唐使船模型、經書以及各類錦旗、書法作品等。

20多年來,共有4000多批次5萬多位國內外遊客和專家學者到赤岸朝拜、採訪、觀光,其中日本學者、外交人士和空海信徒1000多批次3萬多位。千年前空海結下的因緣在這裡繼續綿延流淌。

“霞浦縣牢記把‘閩東之光’傳播開去的囑託,深入挖掘空海文化等歷史文化資源,堅持以文塑旅、以旅彰文,推進文旅深度融合發展,讓空海文化更好地乘著海風流播世界。”霞浦縣文體和旅遊局局長盧偉表示。(記者 劉益清 范陳春 通訊員 顏晨曦)

聽海

文明互鑒 多元競合

一片廣袤的東海,東是扶桑列島,西是古老的華夏各族自古棲居的土地。

在東亞文明發展史上,深受儒家文化影響的中國和日本,雙雙扮演了重要的角色。

幾千年來,向海看世界,努力學習和吸收海外各國各族創造的優秀文明成果,推動本國文明的創新發展,是中日的優良傳統。

作為一個早熟的文明古國,在古代較長時光裏,中國文化、政治、經濟、技術等諸多領域的發展,都遙遙領先於日本。正因如此,中國自然而然成為日本學習的對象。漢唐以迄,中國文學、醫學、建築、水利、茶道、禪宗……在東洋島國,無不受到各界人士的頂禮膜拜。

特別是在唐代,日本朝野向中國學習,形成一個高潮。據載,僅日本成功派出的遣唐使團,就達13批,其中盛唐時赴長安學習、與大詩人李白結下深厚情誼的阿倍仲麻呂(中文名叫晁衡),就是日本著名的留唐學生。晁衡回國時船隻在東海被颱風吹到越南,李白以為他葬身大海,悲慟地寫了首《哭晁卿衡》:

日本晁卿辭帝都,徵帆一片繞蓬壺。

明月不歸沉碧海,白雲愁色滿蒼梧。

晁衡後來安全回到日本,但這首情真意切、體現中日民間友誼的七絕,卻流傳至今,成為中日交流的佳話。

中日一衣帶水,卻需跨越風浪滔滔的東海。跨海往來,時常會遇上洶洶颱風,運氣不好時還有各種風險。所以,跨過這片海,到遠方尋夢,真的需要不一樣的勇氣和智慧。

西元9世紀的晚唐,在日本被譽為奠定大和民族文化基石的大師空海,也是被颱風從東海吹到福建霞浦一個叫赤岸的漁村。

或許是歷史冥冥之中選擇了這個小小的漁村。由於赤岸漁民的救助,空海平安登陸,後來更獲得霞浦和福州官府善待,順利北上長安,完成入唐學習的使命。

日本,東海,赤岸,霞浦,福州,長安……1220年後的甲辰年暮春,我在赤岸空海大師紀念堂釆訪時,撫摸著空海入唐的線路圖,不禁感慨萬千。發生於中世紀的這次文化交流背後,我們不僅看到求學者不畏艱辛與自然抗爭的勇氣,也看到大唐國家向世界開放的胸懷。同時,在空海隨身攜帶的能證明其身份的文書悉被颱風卷走的情況下,福建先民(包括官府與民間)均予熱情溫暖安頓,體現出海納百川善待各國友人的氣度!假如中間缺失任何一個環節,空海入唐都可能成不了現實。

空海在長安學成回國後,創辦了真言宗,這是如今日本影響最大的一個佛教流派,日本不少政商界名人信仰真言宗。所以,霞浦赤岸,這個小小的漁村,在真言宗弟子心目中,無異於一個聖地。

空海對日本民族文化的巨大貢獻,源自其虛心學習吸收中國先進文化,並結合民族特點,最終形成日本真言宗、文字(平假名),以及日本風格的醫學、茶道、書法、文學批評、水利建設等文化體系,這些都證明了,向海看世界,開放興家邦,大力大膽吸收人類一切優秀的文明成果,對本土文明的振興或復興,是多麼重要!

空海來了,又回去了。而早于他半世紀的一位中國和尚,來自揚州大明寺的高僧鑒真法師,應日本遣唐僧榮睿、普照等人邀請,六次東渡,歷經千難萬險,西元754年(天寶十三年)終抵日本,譜寫了中日交流的另一段傳奇。

鑒真帶了很多佛經和醫書到日本。他主持重要佛教儀式,系統講授佛經,成為日本佛學界的一代宗師。他指導日本醫生鑒定藥物,傳播唐朝的建築技術和雕塑藝術,設計和主持修建了唐招提寺,這座以唐代結構佛殿為藍本建造的寺廟,是世界建築的一顆明珠。

在中日文化交流中,宗教交流頗為引人矚目。鑒真東渡整整900年後,1654年,來自福清黃檗山萬福寺的隱元禪師,也應長崎各界之邀,東渡弘法,並創立了日本的黃檗宗,其前21代宗師,均來自福建。至今,日本黃檗宗信眾1000多萬人,萬福寺1000多座,在朝野各界影響深遠。

鴉片戰爭後,落後的晚清帝國屢受西方列強欺淩,而日本在明治維新變法後,走上學習西方、自強追趕的崛起之路。中國先進知識分子向海看世界,首先看到的是身邊日本的變法自強,於是一批又一批中國青年掀起東渡日本留學潮,一批又一批西方自然科學和社會科學典籍,從日文翻譯成中文,在中國社會廣泛傳播,魯迅、章太炎、李叔同、鬱達夫等大批文化精英,從日本學成歸國後,加入反帝反封建的浪潮,成為中國新文化運動的得力幹將。

中國作為文明古國,自古以來包容善待一切友好的外來人士。霞浦人迄今紀念千年前在赤岸著陸的空海法師,設立空海紀念堂,誠邀日本人來此祭祀空海,參加空海學術研討,增進民間情誼。在福建泉州靈山,有個靈山聖墓,這是伊斯蘭教創始人穆罕默德派往泉州傳道的弟子三賢四賢的墓地,至今被泉州人完好保存下來,還被列為國家級文保單位。這些史實,足見中國人對外來人士、外來文明的包容與尊重。

碧海泱泱,濤聲不息。面對既競爭又合作的世界,人類的目光,只有面向大海,越過大洋,才能聆聽到遠方持續進步的呼喚,才能看到世界各種文明多姿多彩的面孔,才能感受到各民族不同思維的獨特魅力,才能為本土本國發展,引入新的模式,注入新的動力,激發新的活力!(劉益清)

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002