跨越五十年的攜手,發現福建第一“龍”和世界第一“鳥”

尋“龍”探“鳥”

“奇異福建龍”及“政和動物群”生態復原圖 圖源:中科院古脊椎所微信公眾號

中國科學院古脊椎所王敏研究員(左)與福建地調院教授級高工陳潤生在福建地調院合影。新華社

寧化禾口盆地:2024年發現棘龍牙齒等化石,距今9000多萬年。該時代的棘龍牙齒化石是福建首次發現,也是國內第二次發現。圖為在寧化發現的恐龍蛋化石。

上杭恐龍足跡群:累計發現恐龍足跡超過1500枚,包括目前世界上最大恐爪龍類足跡,以及罕見的12平方米正負模對板保存的化石標本。據專家估算,新發現的化石産地,恐龍足跡賦存數量可達1萬枚以上。上杭恐龍足跡群有望成為數量世界第一、多樣性最高的晚白堊世恐龍足跡化石群。圖為大型三趾型獸腳類足跡化石。

政和大溪盆地:“奇異福建龍”和“政和八閩鳥”的發現地,擁有距今1.5億至1.48億年的陸相生物群——“政和動物群”。圖為“奇異福建龍”正型標本。

霞浦鹽田盆地:2021—2022年,發現大量動植物化石,命名“霞浦生物群”,存續時間距今1.25億~1.14億年。圖為在霞浦縣鹽田早白堊世火山沉積盆地中發現的魚類化石(弓鰭魚)。

漳浦“琥珀生物群”:目前是中國最大、世界第三大琥珀生物群,距今1500萬年左右。圖為含蟲琥珀。

在政和大溪盆地,聯合團隊成員正在探討交流。圖片除署名外均由受訪者提供

核心提示

2025年2月13日,一隻1.5億年前生活于八閩大地的鳥登上了國際學術期刊《自然》。這只“政和八閩鳥”是目前世界上已知最早的鳥類之一,將現代鳥類身體構型出現的時間向前推進了近2000萬年(詳見2025年2月14日福建日報1版報道)。

英國愛丁堡大學古生物學家斯蒂芬·布魯薩特在配發的觀點文章中稱讚:“‘政和八閩鳥’是里程碑式的發現,是自19世紀60年代初始祖鳥化石發現以來最重要的鳥類化石。”

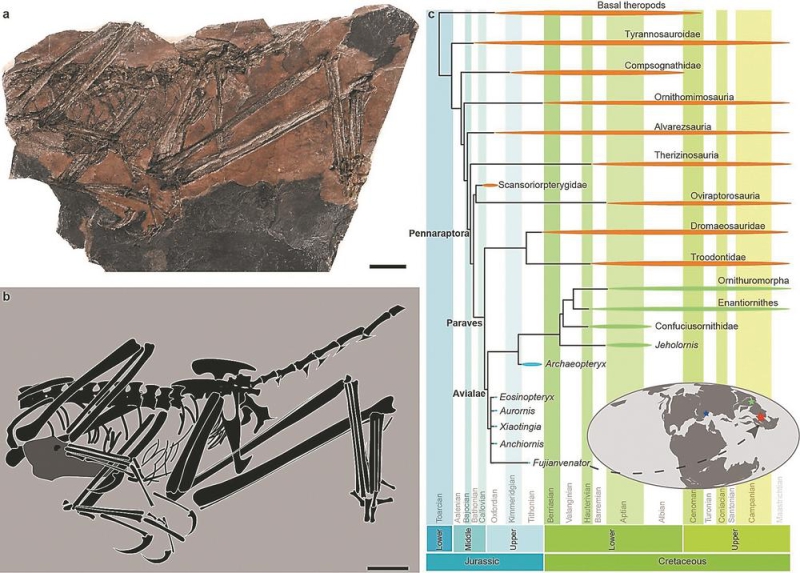

2023年9月6日,“奇異福建龍”作為目前發現的世界上侏羅紀最晚期和地理位置最南的鳥翼類恐龍,也登上過《自然》雜誌。同時亮相的還有距今1.5億年至1.48億年的陸相生物群——“政和動物群”。

從福建第一“龍”到世界第一“鳥”,“低調”的福建瞬間在全球出圈。其實,在發現“奇異福建龍”之前,福建是全國為數不多沒有發現恐龍骨骼化石的省份之一。

短時間內,古生物化石調查研究重磅成果接續亮相,從“貧瘠省份”躍升為古生物研究的富礦。為何是福建?為何是政和?近日,記者走進福建省地質調查研究院(以下簡稱“福建地調院”),與參與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱“中國科學院古脊椎所”)聯合研究團隊的成員,揭秘尋“龍”探“鳥”之旅。

此次採訪,從一張泛黃的中國科學院出具的鑒定報告開始,福建地調院副院長、總工程師陳潤生説:“感謝前輩,我們是站在他們肩膀上幸運的一代人。”紙上,3個歷經歲月依舊清晰的簽名印證了央地院所跨越50年的兩度攜手。

確定發掘點,一波三折地搜尋

“福建龍和八閩鳥都是在同一處地層發掘出來的。”攤開政和大溪盆地的地圖,福建地調院古生物化石青年研究團隊負責人湯建榮指著其中的一個圓點説道。

目前調查顯示,政和大溪盆地呈東西走向,最寬處6公里,是一個面積約3平方千米的火山沉積盆地。發掘地點位於盆地中北部,面積300平方米。

這塊神奇的區域,連續出了“龍”,飛來“鳥”。但是要找到它的準確位置,卻是一波三折。

時針撥回到2021年4月,福建地調院與中國科學院古脊椎所聯合組隊開啟探尋福建恐龍之旅,主要進行恐龍化石的前期考察工作。中國科學院團隊由知名的恐龍研究專家尤海魯教授帶隊。

根據20世紀70年代留存的地質調查資料,聯合團隊期望在政和大溪盆地有所發現。1974年,福建省區域地質測量隊(福建地調院的前身)開展1:20萬區域地質調查的時候,在政和大溪盆地發現了一些古脊椎動物化石,包括龜鱉類,還有離龍類。

考察隊進行了4天的初步踏勘,但是沒有收穫。“大家敲了4天,發現岩層破碎,只看到一些植物類和魚類化石,當時大家討論有沒有另外的化石點。”湯建榮回憶説道。

“陳總讓我去資料室查詢20世紀70年代資料。當時的資料都是手寫記錄本和手繪地質剖面圖,還有化石鑒定報告。根據剖面岩性分析和層位對比,逐步篩選出比較確認的化石點位。”湯建榮説。

根據剖面資料、地質點記錄及當時的化石鑒定報告,帶隊負責人徐立明判斷出另外的一個化石點。於是,他帶著團隊成員任鑫鑫前往山上,經過數百米的跋涉,終於找到了新的疑似化石層位。

僅僅敲了10多分鐘,徐立明就敲到了一隻不完整的鱉化石。尤海魯老師得知這一消息後迅速趕到現場,對化石加以確認。“當天下午,聯合團隊進行深入發掘,徐立明又成功發掘到一隻完整的龜化石。”回憶起當時的情景,福建地調院高級工程師周國武難掩喜悅,“應該就是這個點了。”

2022年4月,福建地調院區域地質調查所技術負責、古生物化石研究團隊負責人之一徐立明帶隊再赴政和,對化石點進行更詳細的潛心摸排,並確認了發掘地。同年10月16日,福建地調院和中國科學院古脊椎所的聯合研究團隊進駐大溪盆地,開啟發掘工作。

清除植被和浮土,挖機開了一道3米多深的探槽。誰也不曾預料,就在當年10月23日,政和大溪盆地就送出了一份“大禮”——侏羅紀最晚期、地理位置最南的鳥翼類恐龍——“奇異福建龍”化石出現在聯合團隊的眼前。

此前,世界僅有兩個存有侏羅紀鳥翼類恐龍的化石點,其中一個是我國北方著名的燕遼生物群,另一個是發現始祖鳥的德國索倫霍芬。因為此次發掘工作,福建政和成為全球第三個存有侏羅紀鳥翼類恐龍化石的地點。

聯合團隊不僅發現“奇異福建龍”化石,還發現了大量保存完好的爬行動物,包括水生、半水生的龜鱉類、離龍類化石。正是基於如此高的化石豐度和多樣性,以及確切的年代學框架,研究人員將其命名為“政和動物群”,這是目前全球已知侏羅紀最晚期、地理位置最南的保存有鳥翼類恐龍的動物群。

“發現了福建龍以後,我們更加堅信在這個地方還會有更多的驚喜。”湯建榮説道,“福建龍所在的沉凝灰岩夾層,表明當時這個地區有火山噴發,因此應該發生過突發事件,有更多的動物在此被埋葬。”

福建省自然資源廳立即上報自然資源部和國家化石辦,及時安排專家赴現場指導,積極申請自然資源部批准同意政和進行進一步科學發掘。同期開展政和大溪化石産地評價評級和保護現狀調查,組織專家指導地方做好産地保護規劃,協調推動國家級古生物化石集中産地申報等後續有關工作。

追尋和等待,直面“科研的寂寞”

儘管團隊信心大增,但又是漫長的一年追尋,2023年11月11日,“政和八閩鳥”才出現。

那天,一塊在岩石中只露出部分肩帶骨骼的鳥類化石,是負責接送聯合團隊的越野車司機、來自福建地調院的林虓發現的。他陪同聯合團隊在福建“走南闖北”,時不時還下場敲板。作為業餘古生物發掘愛好者,他儼然已是熟練的現場技術人員,他的發現讓整個團隊精神振奮。

“那天晚上我們慶祝了一番。”團隊成員、福建地調院高級工程師王林昌説道。由於化石本身的稀少和發掘的偶然性,枯燥重復的野外工作中,情緒則會隨著變化莫測的發掘狀況起起落落,就像坐過山車一般。

作為年輕的科研工作者,湯建榮特別理解中國科學院團隊領隊王敏。面對未知的可能,他們滿懷期待,但常常遭遇失落。2021年10月起,王敏團隊和福建地調院人員在多個晚中生代盆地開展大規模野外發掘。起初是在霞浦地區,每次一待就是四五十天,他們發現了大量魚類、兩棲類、龜鱉類等脊椎動物化石,卻遲遲未見恐龍和鳥類化石的蹤影。

“就像我們平常過日子一樣,你不可能天天都這麼開心。”王林昌説道,“低潮的時候回頭看看,只是時間成本的問題。”

説起這4年,追尋和等待總是交替出現,王林昌、周國武和湯建榮都感嘆,這期間遇到福建古生物化石資源調查“井噴”,見證了化石研究事業不斷推向新高度。

福建歷來重視基礎地質研究,特別是中大比例尺精度的區域地質調查進度位居全國前列。早在20世紀50年代和20世紀70年代,福建省就分別啟動了1:20萬、1:5萬區域地質調查工作,確立了各時代的地層層序,其中就包含晚侏羅世的地層。

“十四五”以來,福建省自然資源廳會同福建省地礦局,加大全省古生物化石調查研究力度。2020年12月,根據福建中生代古地理、古環境演化特點和類比周邊省份恐龍賦存規律,啟動部署“福建恐龍化石賦存沉積環境研究”項目。

“當時周邊的省份陸續都發現了恐龍,團隊就去實地調研,從廣東到江西,還有浙江,走了一圈。分析恐龍類型,研究恐龍蛋、恐龍骨骼、恐龍足跡賦存在哪個岩性,賦存在什麼樣的環境、什麼樣的地層,尋找分佈的規律,在福建尋找類似的古生物生存環境和地理環境,從而縮小目標。”王林昌説道。

2022年,福建省自然資源廳部署閩西地區晚中生代盆地地質遺跡及古生物化石資源調查。2023年,福建重點古生物化石産地評價評級及保護現狀調查啟動,查清政和、上杭、漳浦、霞浦、寧化等5個重點古生物化石産地的化石資源賦存情況,查明各集中産地化石賦存規律,圈定5個集中産地核心化石産層及産區。

據福建省地礦局黨組成員、總工程師陳福龍介紹,從目前的勘測結果來看,在福建上杭、寧化、沙縣、泰寧、武夷山等地的紅層盆地探尋恐龍和鳥類化石的潛力巨大。在安溪、永安、仙遊、霞浦、福鼎、武夷山等地的火山噴發間歇形成的山間盆地可能是下一個“政和動物群”的藏身地。在龍岩、三明、南平等地的晚三疊世至中侏羅世時期(距今2.3億~1.63億年間)河湖相地層或許藏著更古老的鳥類祖先。

一張鑒定,見證跨越半世紀的攜手

在陳潤生的手機裏保存著一張照片,是1974年5月6日中國科學院古脊椎所出具的“福建滿洲鱷鑒定報告”。

早在1974年,福建省區域地質測量隊(福建地調院前身)就將在政和大溪發現的古脊椎動物化石寄給中國科學院古脊椎所,所裏的老前輩周家健、葉祥奎、楊鐘健對這些化石進行了鑒定,“真骨魚類,鱉超科屬種未定,滿洲鱷,晚侏羅世……”白紙上,藍字一筆一畫記錄福建脊椎化石的第一次科學認定。

“這份報告吸引了中國科學院古脊椎所兩位女科學家張彌曼院士和周家健老師來到政和,與隊裏的李兼海等同志一起開展野外古生物化石調查工作。”陳潤生説,“他們在政和大溪發現了一些魚類化石,這是福建地質人和中國科學院古脊椎所的首次合作。”

説起老科學家的風骨,陳潤生幾近哽咽。“周家健老師原來是上海出生的富家小姐,曾經夢想做電影明星。投身古生物事業,她在野外奔波,巾幗不讓鬚眉,畢生矢志不渝。她很關心福建,在尤海魯老師來福建後,她一直過問進展,即使病重依然牽掛。”

據了解,上世紀70年代的地質調查記錄中,化石所在的地層被精細標注。“可以説,前輩們翔實準確的記錄,為最終確認挖掘點起到了關鍵作用。他們樹立了標桿,科學嚴謹的態度、無私奉獻的精神,都是留給我們的財富。”陳潤生説道。

50年前,一張鑒定書留下了福建古生物化石的一縷微光。但是從上世紀70年代直至2020年,福建的古生物資源調研工作沉寂無聲,即使周邊省份陸續發現恐龍遺存,福建依舊“貧瘠”。

“尤海魯老師説要來考察,第一次都沒當回事。”陳潤生説道。直到2020年11月,在龍岩市上杭縣臨城鎮龍翔村發現晚白堊世恐龍足跡群化石。這是福建省首次發現與恐龍有關的化石。

當時第一時間在現場看到足跡化石的陳潤生,第二天接到了上杭縣自然資源部門的求助,他回電尤海魯教授,希望得到強力外援。2021年,歷經了近半個世紀,雙方再次在政和聚首,將那縷微光變成了星星之火。

無論是中國科學院院士徐星,還是陳潤生,都將近年來雙方的合作形容為“優勢互補”。“我們有基礎地質調查與火山沉積地層研究方面的優勢,古脊椎所發揮古生物方面的科研優勢。”陳潤生説道,聯合團隊各司其職,為科學研究共同發力。

“政和八閩鳥”化石從發現到發佈研究成果,歷時一年多。“化石年代的確認是重要的,為了證實福建龍、八閩鳥是侏羅紀恐龍和鳥類,團隊進行了非常嚴謹的地質斷代研究。”陳潤生説。

在成果正式發佈前,中國科學院下屬的兩大權威院所——廣州地球化學研究所和地質與地球物理所都進行了採樣復核,證明福建地調院的斷代是準確的。

“奇異福建龍”化石、“政和八閩鳥”化石的發現,帶來巨大的驚喜。陳潤生直言,與世界知名的化石發掘地100多年的研究程度相比,福建才剛剛起步,“這是需要幾代人一起奮鬥的事業,更是一個循序漸進的漫長過程”。

50年前老科學家種下的一粒種子,如今,我們期待它長成參天大樹。(記者 張穎 實習生 張燦;馮昕對本文亦有貢獻)

聲 音

全國政協常委、中國科學院院士周忠和:

政和有望成為世界性古生物化石寶庫

過去數十年,我們的重心主要放在華北、東北地區,發現了熱河生物群、燕遼生物群等,最近幾年才把重心轉移到福建。運氣非常好,王敏帶領的團隊與福建團隊在短短幾年時間內相繼發現了“奇異福建龍”,併發現了“政和八閩鳥”。

我認為,除了機遇之外,這也證明福建中生代的化石發掘具有巨大潛力,尤其是在恐龍出現的最重要兩個時期——侏羅紀和白堊紀。

目前政和大溪盆地已經發現恐龍、鳥類、魚類、龜鱉類化石,我們很好奇這個地方能否發現翼龍、哺乳類動物以及其他脊椎動物,包括植物化石和無脊椎動物化石。所有動物和植物的組合面貌加起來,可以更好地復原政和生物群的全貌,也有助於我們更好地恢復侏羅紀生態系統的特徵。因此,跨學科的綜合性研究是未來需要完成的任務。

雖然“政和動物群”現有發現的種類還不能與熱河生物群或者德國同時代的索倫霍芬侏羅紀生物群(始祖鳥發現地)相比,但是我們僅工作了三四年,已經有良好的開端,並且顯現出非常好的前景。

不僅僅是政和,還有它的周邊地區,可能會有更多的驚喜帶給我們,這裡非常有望成為世界性的古生物化石寶庫。

中國科學院院士、中國科學院古脊椎所所長徐星:

共建實驗室,聯合打造古生物化石新名片

自2021年開始,中國科學院古脊椎所與福建省地調院就加強了産學研合作,于2021年1月簽訂初步合作協議,2023年正式簽訂《福建中生代古脊椎動物發掘和綜合研究戰略合作協議》。四年來,聯合團隊取得了一系列重大成果。這説明福建古生物化石資源十分豐富,發現潛力巨大。後續的工作需要雙方更為密切的配合。首先,科學的化石發掘工作非常必要,要繼續推行上述的戰略合作協議。“奇異福建龍”“政和八閩鳥”的發現只是開始,前期的發掘工作表明政和以及福建其他中生代盆地還有巨大潛力,但是這些都需要科學的發掘工作來實現。只有更多關鍵化石的科學發現,才能助力福建古生物事業的騰飛。其次,依託現有古生物化石成果,古脊椎所計劃與福建共建古生物化石研究重點實驗室,申報古生物創新型科研平臺,持續聯合打造福建古生物化石新名片。

福建省自然資源廳副廳長俞文峰:

加強摸底調查,力爭取得更多成果

下一步,福建會穩步推進全省古生物化石資源摸底調查,從2025年起將繼續部署開展福建早—中侏羅世盆地、閩東地區晚中生代盆地、閩西南地區晚古生代—早中生代盆地古生物化石資源調查,以及全省重點地區新生代盆地古生物化石資源調查等工作,儘快查明全省古生物化石資源分佈概況,摸清資源家底。

繼續支援做好古生物化石科學發掘、研究與産地保護,根據《古生物化石保護條例》等規定,繼續做好重點保護古生物化石發掘申請報批,支援政和大溪、霞浦鹽田、漳浦和坑等地開展進一步的科學發掘與研究。

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002